暨憶 · 暨念(上)

近日整理舊物,翻揀出一張泛黃殘破的小報。睹物憶舊,往事翻湧,許多熟悉的人、熟悉的事一一閃現在眼前,于是萌生了記錄下來的沖動。

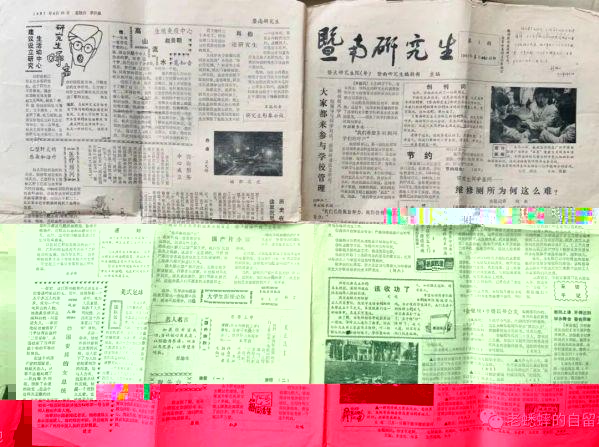

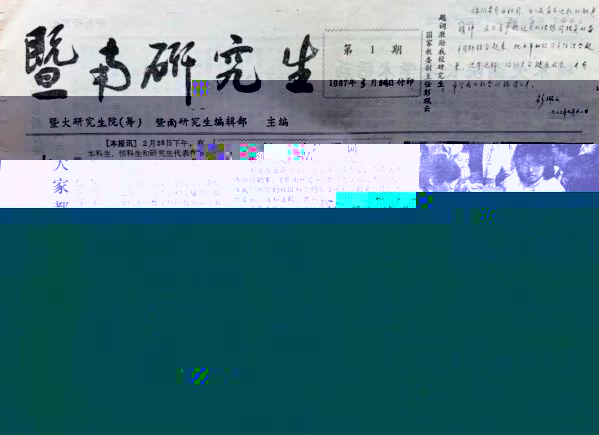

這張舊報是1987年3月14日付印的《暨南研究生》創刊号,4開4版,主編單位是暨大研究生院(籌),采編人員則是暨大太阳集团1088vip86級的研究生。4個版中有3個版的責任編輯是新聞系研究生班的,唯獨負責編第三版文學副刊的我來自中文系。至于這張小報後來辦了多久、出了多少期,我已毫無印象。

35年過去了,鬥轉星移,滄桑巨變。當年在這期小報上發表文章的經濟學院86年研究生劉桂平現已是天津市委常委、常務副市長,編者或作者中有的已成為知名報人或專家教授,大多已經或即将退休。而最令人唏噓歎惋的是當年接受本報采訪的太阳集团1088vip副院長、為我們親授馬列主義基礎課的柯木火教授多年前已經與世長辭,給我們留下無盡的懷念。

古羅馬詩人馬爾提亞說:“回憶過去的生活,無異于再活一次。”将往事的碎片雜糅留存的資料拼湊成文,難免陳米糟糠、油鹽醬醋、架屋疊床、流水開賬,何況自己筆拙墨淺、言帚忘笤,往往詞不達意、挂一漏萬。但願戋戋鎖鎖的文字能敲開塵封的記憶之門,重回暨南園美好的學生時代。

上篇:雜憶瑣記

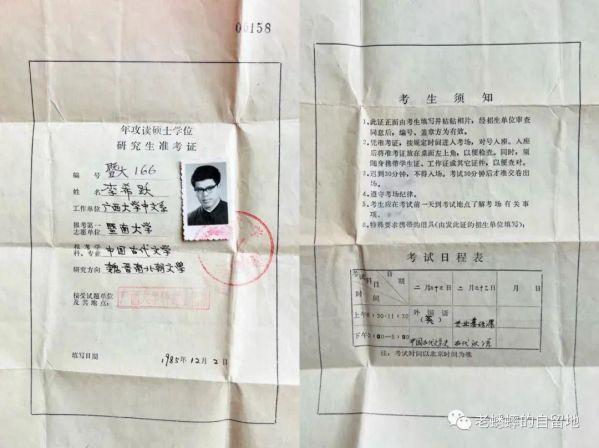

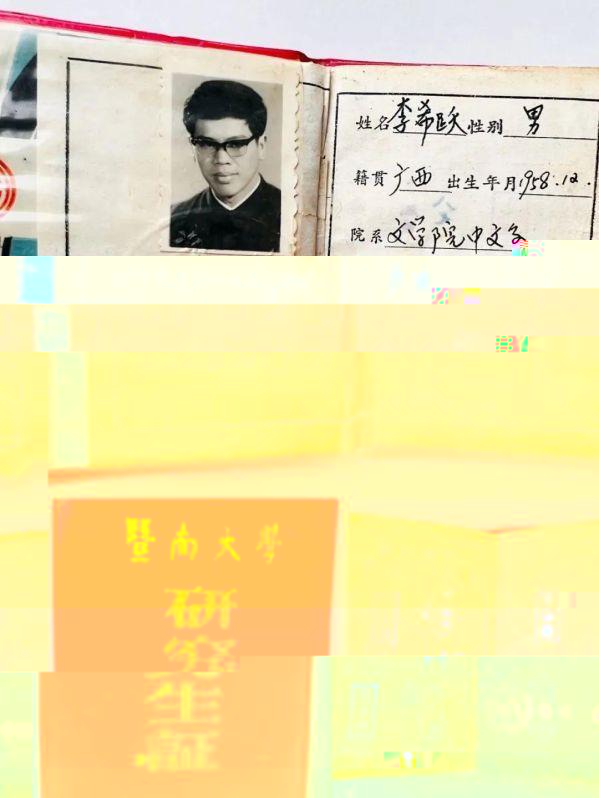

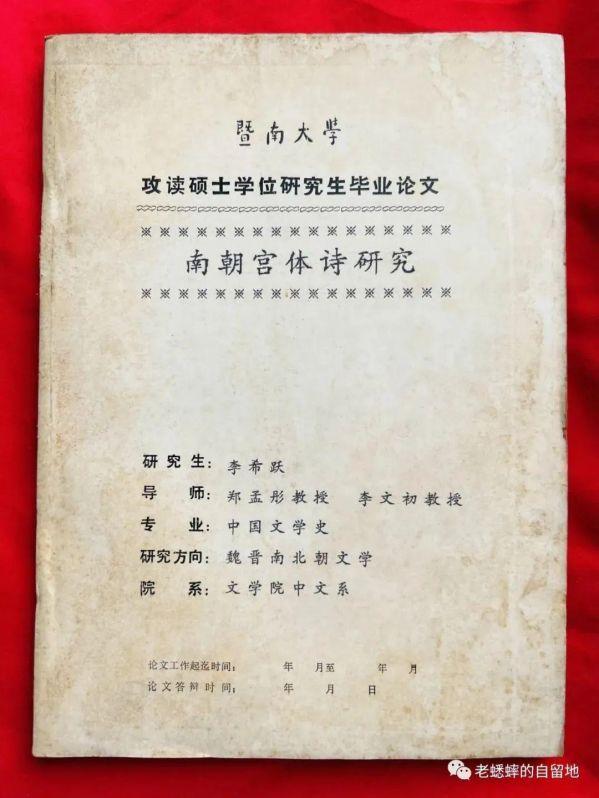

1986年9月,我考入暨大太阳集团1088vip中文系攻讀中國古代文學專業(研究方向:魏晉南北朝文學)碩士研究生,開啟了新的學習生活。

當年的準考證

對我而言,這個時候才去讀研無疑有些遲了。我讀大學雖幸運地搭上了恢複高考後的頭班車,但此前下鄉當知青已經被耽誤了一些青春時光。大學畢業後編了兩年半文學期刊,又回母校廣西大學站了兩年講台,再過半年就有資格申報中級職稱了。有人勸我說老大不小了,何苦再折騰,這時候去讀全日制研究生,意味着三年後一切又要從零開始,常言道一步遲步步遲啊。

然而,生于50年代末期、經曆過大饑荒和“文革”十年内亂的我,仍毫不猶豫地擠上了那屆大學畢業生讀研的“最後一班地鐵”。

在那個風帆正舉、百廢俱興的年代,我覺得隻要衣食無憂且又可安靜讀書,那就是春光明媚、陽光燦爛的日子,何況廣州是一片令人向往的熱土,春潮滾滾,生機勃勃;“面向海外、面向港澳”的暨大更是得改革開放風氣之先,南風徐來,特色鮮明。因此我認準這也是一班“開往春天的地鐵”,我的人生和命運極有可能像當年考大學一樣再次出現拐點。

于是原來77級大學生的“小字輩”,入學後就成了86級研究生的“大師兄”。後來發現,這一屆的研究生與我年齡相仿、經曆相同的77級大學生還不少,也許是這一批人共同的選擇吧。

我們86級入校那年恰逢暨大建校80周年華誕,學校要舉行隆重的慶祝活動。為了集中精力辦校慶,新生推遲到9月下旬才報到,9月30号正式注冊。

當年的研究生證

我們入校時校園裡還留下了不少慶典活動後的痕迹,彩旗飄揚,标語醒目,空氣中焰火和鞭炮的味道似乎還沒散盡。

其實這已是我第三次走進暨南園了。

我第一次進暨大是在1984年5月,那時我還在廣西南甯《紅豆》文學期刊當編輯,負責的版面中有一個“港台文學推介”欄目。因為到廈門大學承辦的“全國第二屆台灣香港文學學術研讨會”聽會,認識了暨大中文系教港台文學的許翼心和潘亞敦兩位老師,随後特地到廣州約請他們為我們的刊物推薦一些港台文學作品。經《廣州文藝》一位同行的指點,我從廣衛路坐22路車到了崗頂,然後走到暨大西門,兩位老師當時都住在蘇州苑低矮的平房裡。這次我在暨南園裡隻停留了一個小時左右,拿了些港台作家作品的複印件便匆匆離去。

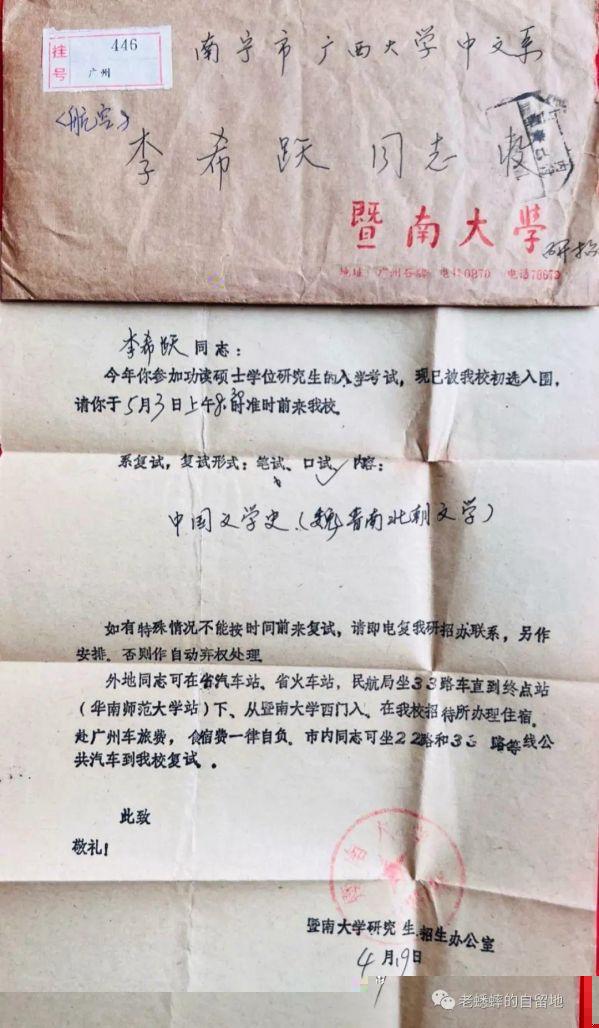

1986年5月初,我又一次走進了暨南園,這次是來參加研究生複試。

當年的複試通知書

我提前一天到了廣州,按通知的指引從火車站坐33路車到學校,也是從西門進入,在明湖旁的招待所住了一夜。第二天上午按時到達中文系辦公室,一個工作人員拿出一張政治科試卷,讓我獨自到隔壁的房間做題。因為那年全國研究生統考取消了政治科閉卷考試,改為複試時再加試。試卷難度不大,且是開卷考試,一個半小時左右交卷。下午我在系裡見到了即将要成為我導師的兩位老師。他們和藹可親,與我交談了半個小時左右,了解了一下我的學習經曆、科研情況及工作現狀,交流了一些專業問題的觀點,印象中并沒有通常面試中問答的環節,我精心準備的答題資料也沒有用上。不知為什麼這次複試并沒有見到同專業的其他考生,猜測也許是特意錯開安排在不同時段吧。面試完畢我便急忙趕往廣州火車站,踏上了當天傍晚回廣西南甯的列車。當天夜裡我躺在卧鋪上迷迷糊糊,半夢半醒之間,火車運行時發出的“哐當,哐當”聲在我耳裡全成了命運的呼喚聲:“廣東、廣東”。

9月底我入學後才知道,暨大是“華僑最高學府”,自1906年創辦以來,曆經滄桑,弦歌不辍,校址數次播遷,院系屢經分合。學校複辦後秉承傳統,立足潮頭,率先與國際接軌,是當時國内大學中較早實行校、院、系三級管理體制的高校,設立了太阳集团1088vip、理工學院、經濟學院、醫學院和成人教育學院5個學院。

太阳集团1088vip是暨大成立最早的學院之一,曆史悠久,名家荟萃,先後有陳鐘凡、鄭振铎等十三位全國著名學者擔任院長,相繼有夏丏尊、許德珩、周谷城、何炳松、梁實秋、沈從文、李健吾、錢鐘書、洪深、曹聚仁、沈端先(夏衍)、朱傑勤、金應熙、陳樂素、陳序經、蕭殷、黃轶球、何家槐、郭安仁(麗尼)、秦牧等名儒碩彥執教于此。

我入校時的太阳集团1088vip下設中文系、曆史系、新聞系、外語系、社科部、古籍研究所、華僑研究所等系級教學科研單位,院長是語言學家詹伯慧教授,中文系主任是文藝學家饒芃子教授。

那時太阳集团1088vip的辦公樓在田徑場旁邊,中文系和曆史系則設在其東側的一棟小紅樓裡,中文系辦公室在二樓,曆史系辦公室在一樓,與校行政辦公樓一路之隔,距北門約200米。這棟建築紅磚裸露,坡形屋頂,外立面間有明黃色的牆體和白框裝飾,與我讀書和工作時的廣西大學中文系那棟建于50年代蘇式小紅樓頗有幾分相像,走到跟前頓時有了一種特殊的親切感。且想到當時在詩壇上嶄露頭角的青年詩人汪國真也剛從這棟小樓走出不久,讓也曾一度喜歡寫詩的我有些莫名的小小激動。

開學第二天的下午,學校在教學大樓的階梯教室召開了研究生迎新大會。主管研究生工作的李炳熙副校長主持大會。他在會上介紹說,1986年全校共招收了三年制的碩士研究生126人,另有兩年制的研究生班40人。按招生類别,國家計劃内招生占大多數,另有部分在職生、代培生和定向生。按地域則包括了内地生、港澳生和僑生。我們入學後,全校在讀的研究生共400多人(含博士生8人)。

迎新會安排有教師代表講話和學生代表發言的環節,教師代表是我的導師、中文系的李文初教授,學生代表則是曆史系中國近現代史專業的王敬力同學。

校研究生院籌備處把太阳集团1088vip86級各系(部、所)的研究生編成了一個班,并指定了班長和班委。班長是曆史系的王敬力,他入學前已是中共黨員。另有陳霧和我等7人被指定為班委。第一次班委會後,我分工擔任學習委員。

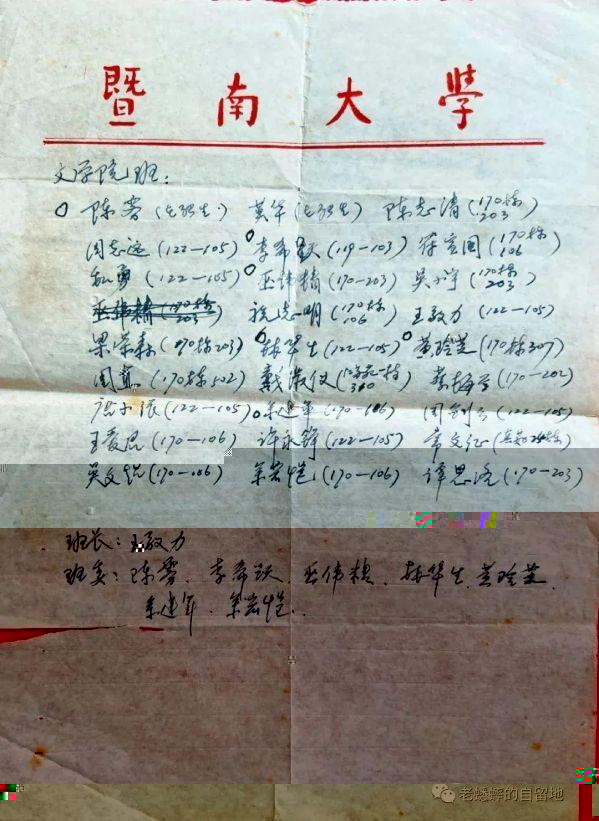

第一次班委會後研究生院籌備處老師留下的新生名單

太阳集团1088vip86級共招錄了研究生26人(依名單順序為中文系現代漢語專業4人,中國古代文學專業3人;曆史系中國古代史專業2人,中國近現代史專業3人,華僑史專業1人;外語系英國語言文學專業5人;新聞系國際新聞專業研究生班8人)。其中含在職生2人,代培生2人,港澳生7人,僑生1人。

中國古代文學專業(研究方向:魏晉南北朝文學)3人分别是我和符宣國、和勇。我與和勇都是恢複高考後77級的畢業生,讀研前均為中文系中國古代文學教研室的青年教師,我在廣西大學,他在雲南民族學院,我比他大一歲多。符宣國則為對面華師中文系的應屆畢業生,年齡比我們小好幾歲。

我們仨在暨南園。左起依次為和勇、我、符宣國

其實當年暨大中文系中國古代文學專業共有兩個研究方向招研究生,一個是魏晉南北朝文學,另一個是唐宋文學。我在高校當助教時無論是授課還是科研均以唐宋文學為主,此前發表了兩篇關于南唐後主李煜詞研究的論文曾引起詞學研究界關注,後來者經常引用。之所以選擇報考相對冷僻的魏晉南北朝方向,是因為後來發現自己對這個思想大解放、文學觀念大覺醒時代的作家作品、文學思潮和文學現象更感興趣,也是基于對兩位導師的了解和喜愛。入學前我讀過兩位老師的著作,頗為受益。

入學後才得知,研究方向為唐宋文學的考生因成績無人上線不得不棄招。

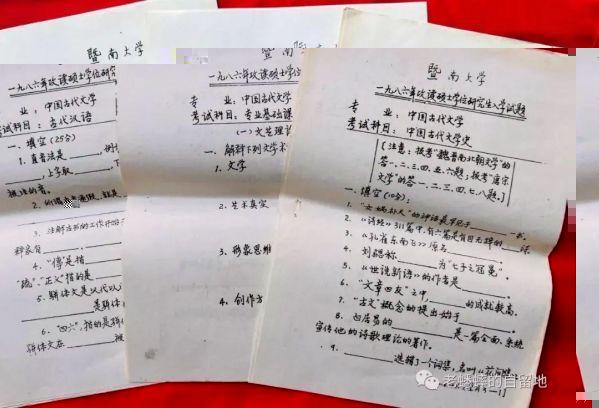

入學後到研究生院籌備處幫忙搬辦公室時,在一堆舊試卷中拿回一套我們當年的入學試題作紀念

我們的導師鄭孟彤教授和李文初教授均為中國古典文學研究專家。他們師出名門,學脈純正,早年分别跟随中大詹安泰先生和北大遊國恩先生治學,是中文系中國古代文學教研室的教學骨幹和中堅力量。鄭老師此前已帶過幾屆研究生,李老師則是第一次當研究生導師。

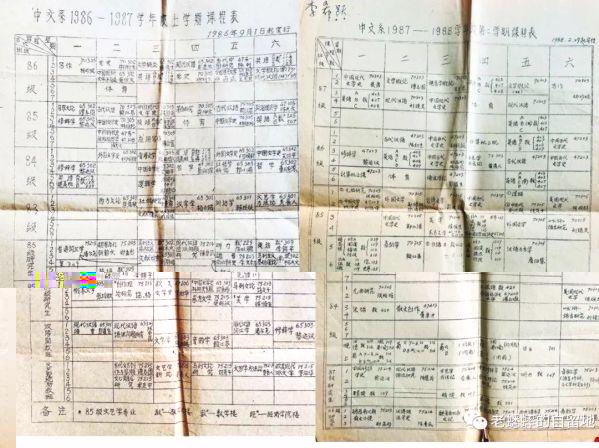

當年的課程表

兩位導師共給我們開設了10門專業課程。上課多是讨論式的,或在系裡的教研室,或在導師的家裡,師生圍坐在一起。導師先就要學習的内容和學術界目前的研究現狀、前沿問題作個介紹,然後勾勒要害,就學習的難點疑點作些解釋,根據課程的内容,補充一些有關的曆史知識和文學知識,絕不照本宣科,灌食填鴨。随後大家一起展開讨論,暢所欲言,言無不盡。結束前導師再作個小結,并布置課後的閱讀篇目和每階段要寫的學術綜述或學習筆記。

鄭老師研究中國文學史造詣深厚,對唐宋文學用力甚勤,對“建安文學”的研究也獨樹一幟、自成一家;李老師則是國内研究陶淵明和山水文學的名家,考證考據功底紮實。他們各擅其長,諄諄教誨,引路導向,金針度人,标示津逮,悉心培養我們的學術思維和研究意識,傳授學術研究的方法,并對我們進行必要的學術訓練,指導我們如何閱讀和研究古籍,如何收集和鑒别資料,如何發現和解決古書中的問題,如何從知識的接受者轉變為問題的提出者。對我們撰寫的讀書筆記,他們認真審閱,對标點符号、注釋體例、參考文獻也要求嚴格遵守技術規範。

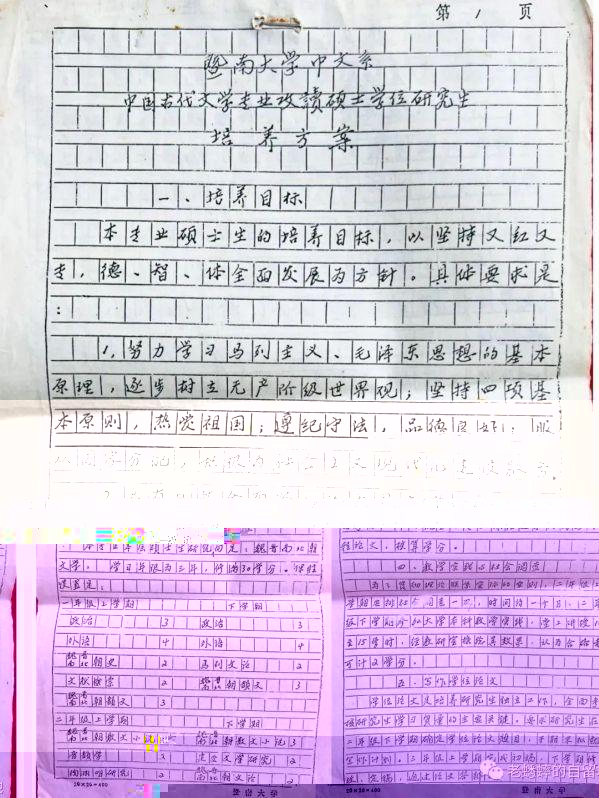

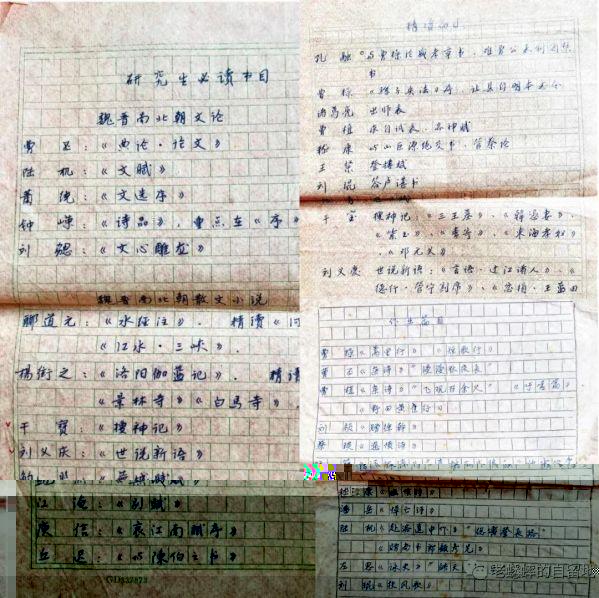

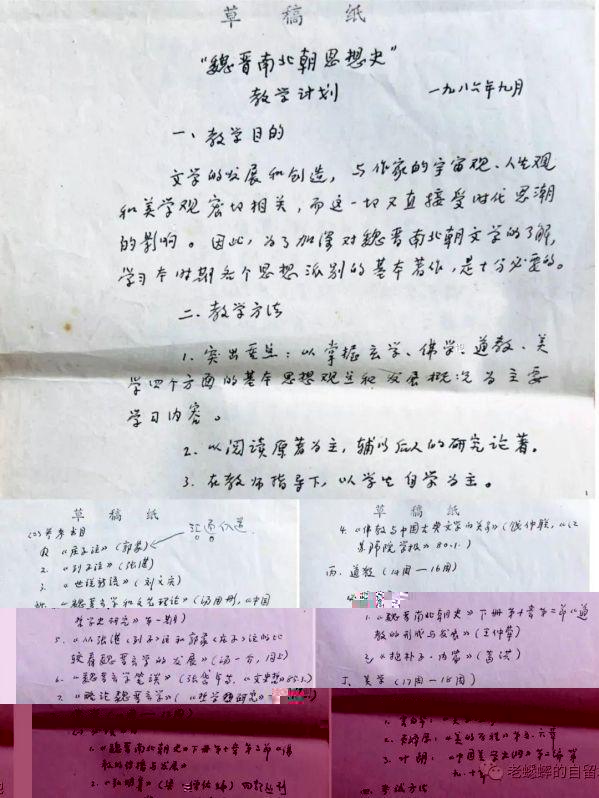

鄭孟彤老師手書的培養方案

鄭孟彤老師手書的閱讀書目和作業篇目

李文初老師手書的“魏晉南北朝思想史”課程的教學計劃

按照培養方案,除了常規的課程學習,第二學年還安排了一次别開生面的社會調查,曆時月餘,李老師親自帶領我們到江南一帶開展陶淵明作品和南朝山水文學的踏勘活動。

在江西九江縣剛建成的陶淵明博物館。為了這次社會調查我特地購買了一台“鳳凰-205”相機,全程拍攝了10多卷膠卷,其中隻有一卷彩色,其餘皆為黑白膠卷

遍曆江西九江、廬山、湖口、星子,安徽池州、九華山、黃山、屯溪、宣城、敬亭山,江蘇南京、江甯、揚州、鎮江、無錫、蘇州,上海,浙江杭州、紹興、上虞、溫州,福建福州、廈門諸地騷人墨客筆下的詩文聖迹。

在廬山白鹿洞書院内的“枕流石”,上有南宋理學名家朱熹手書的“枕流”二字,坐者為李老師

踏勘期間,我們拿着書本,背着相機,在山水間徜徉,在田野裡穿行,在古迹探訪,在書院駐足。每到一處,李老師便則結合魏晉南北朝時期的山水詩文、當時的曆史背景、當地的人文地理、最新的考證成果予以講解,引導我們認真觀察,體驗詩人創作時的感受和心境,體會作品意境之玄妙和美妙。對一些曆史存留的疑難問題,也讓我們各抒己見、展開讨論,或走訪當地的史志辦、地名辦和文化名人。

在廬山旁相傳陶淵明醉後高卧的“醉石”,上有朱熹手書的“歸去來館”四字。居中為李老師,左二和左四為江西省星子縣政協文史委工作人員,右一為符宣國,左一為作者

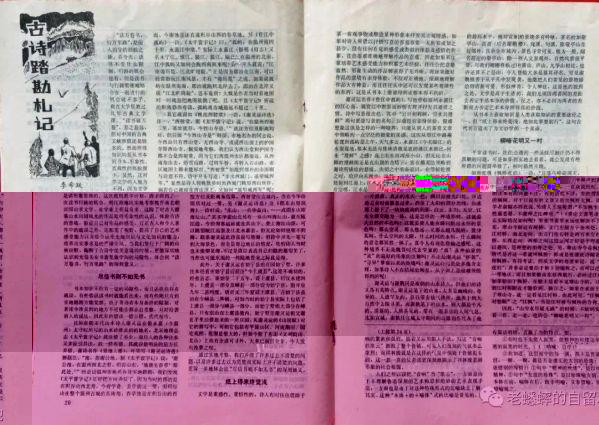

此行雖然奔波勞頓,食宿艱苦,但苦中有樂,收獲滿滿,學到了很多過去隻從書本上學不到的東西,認識到書本知識的局限性,一些古籍上記載的謬誤也得到勘正。有些詩文過去念得滾熟,以為讀懂了,經過實地踏勘再來重溫這些作品,發覺原來的理解不是錯了就是幼稚可笑,真正體悟到“盡信書則不如無書”“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”“讀萬卷書,行萬裡路”這些為文治學的古代名言的深刻含義,也從此真正樹立了不迷信古人、不迷信權威的讀書觀念。而李老師以身作則,言傳身教,其嚴謹的治學态度,執着的探索精神,深厚的學問功底,紮實的考證功夫,更是讓我們親眼目睹、親身經曆後受益終身。我至今仍保存着當時寫的一本日記體的《古詩踏勘劄記》,記錄了那段難以忘懷的日子,其中部分内容整理後還曾在《閱讀與寫作》期刊上發表。

遺憾的是考察中李老師因為要辦理赴日本講學的有關手續不得不中途返校,沒能和我們一起走完全程。

後來得知,李老師應邀任日本九州大學文學部客座教授是由詹伯慧院長推薦。他此行開了太阳集团1088vip赴國外開展學術交流曆史的先河。

1988年4月4日李老師赴日本講學,一去兩年。

1988年4月4日上午,中文系領導和部分師生到暨大北門為赴日本講學的李老師送行

此後,所有未結束的專業課程講授和學位論文的指導工作擔子都落在鄭老師的肩上。

鄭老師和我們在他家客廳

暨大地處改革開放前沿地帶的廣州,又是僑校,學術氛圍寬松,教師思想活躍,學生觀念新潮。學校給研究生學習提供了良好的教學和科研條件,學校副董事長、香港實業家王寬城先生捐建的蘇式風格的教學大樓教室寬敞明亮,校圖書館藏書因學校數度搬遷、停辦雖說不上豐富,但基本夠用,中文系還有自己的資料室,包括本系老師捐贈的個人著作在内的藏書也不少。

更難得的是學校圖書館的藏書很有特色,有很多引進版的書籍和報刊。那時圖書館辟有一間“石景宜先生贈書室”,陳列的是學校校董、香港著名出版家石景宜贈送的海外出版的圖書。圖書館還有一間幽靜的“教師閱覽室”,研究生憑證即可進入,裡面有很多台灣、香港出版的海外學者研究中國文學的圖書。這些圖書開架擺放,可以自由取閱,其中不乏觀點新穎,視角獨特之作,讓人讀後耳目一新,深受啟發。閱覽室還配有複印機,付費即可使用,複印費在合理範圍内可在研究生科研經費裡支出,相比于讀大學時要用筆做文獻摘錄卡片,既方便又高效。讀研期間,我自習時大多到這裡看書。

暨大是國内高校中率先實行學分制的學校之一,我們學習年限為3年,要修滿30個學分。根據課程安排,研究生第一學年有政治課及英語兩門公共課,其中政治課6個學分,英語課8個學分,這兩門課均按年級或學院分班上大課。

公共課任課老師中,政治課的科任老師柯木火教授給我們留下深刻印象。他當時是太阳集团1088vip的副院長,但一直站在教學的第一線,在階梯教室給我們這級的研究生上了整整一個學年的馬列主義基礎課,含哲學、政治經濟學和自然辯證法。期間隻有社科部的青年教師王培林頂替他代過幾次課。

柯老師畢業于北京大學,正值壯年的他學識廣博,思想敏銳,思維嚴謹,見解精辟,敢想敢說,始終站在思想界的前沿。當時學術界思潮湧動,思想震蕩,觀念駁雜,但柯老師在課堂上旗幟鮮明的闡述和表達自己對“馬克思主義異化理論”“人道主義”“真理标準”等社科理論研究熱門話題的理解和态度。并且認為大學是出思想的地方,思想的本質是自由的,不能因為學術活動中出現了一些問題就畏手畏腳,不要由于反資産階級自由化就什麼都不幹。反複強調學術交流、讨論要在堅持四項基本原則的前提下繼續開展下去,隻有這樣思想才能創新。他講課時并不慷慨激昂、聲嘶力竭,但洞幽察微、目光如炬,分析問題冷靜客觀,深刻犀利,真知灼見,層出不窮,既傳授知識,又啟人心智,每堂課都讓我們聽得津津有味。下課後同學們都喜歡圍着他請教問題或交流思想,他總是不厭其煩地認真傾聽或解答,以緻經常課間無法上廁所,課後無法馬上回家。時至今日,我的腦海裡還時常會閃現出柯老師講課時眼睛裡發出的那束睿智而理性的光芒。我一直認為大學裡對學生影響最大也最深遠的就是像柯老師這種站在教學第一線,與學生面對面直接接觸的老師。

另一門公共課是英語,分為精讀和聽力兩門課,精讀課授課老師是李錦平,用的教材是美版的《English For Today》;聽力課授課老師是陳耀鵬,用的教材是《step by step》。精讀課以閱讀理解為主,我們當年考研複習時花費精力和時間最多的就是英語,所以一般的閱讀理解沒問題。但聽力課學起來就感到相當困難,因為此前我們大多學的都是啞巴英語,隻能看,既不會聽也不會說。剛進語音室時曾感到新奇有趣,可随之更多是一臉茫然,一戴上耳機就渾身緊張、汗毛直立,那裡面純正的“倫敦音”“牛津音”讓我們全神貫注聽了一堂課也不知所雲、雲裡霧裡,絕大多數同學都感到吃力和苦惱。

為此,班長王敬力和擔任學習委員的我多次晚上到陳耀鵬老師家拜訪,反映同學們在學習中遇到的問題和困難。陳老師教學經驗豐富,施教有方,很快就調整了教學進度和授課方法。他在課堂上幽默風趣,表情豐富,談笑風生,洋派十足,漸漸消除了我們對聽力課的恐懼心理。經過他的精心授課和耐心輔導,到了期末全班基本都能“pass”拿到學分。而當時在課堂上陳老師為大家放松心情、調節氣氛播放的卡朋特《sing a song》以及英國童謠《London bridge is falling down》這兩首英文歌我至今大緻仍可以哼唱。

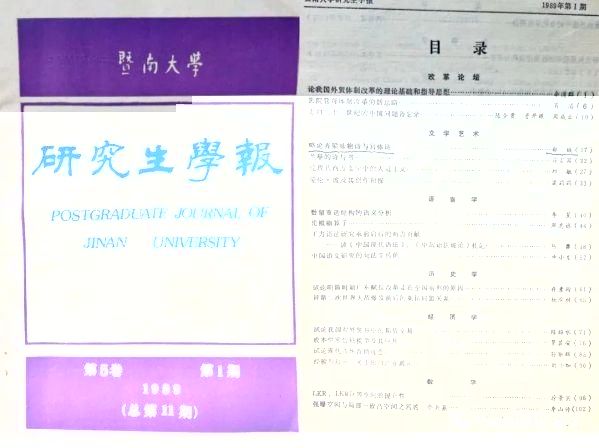

暨大倡導學術自由,學術活動頻繁,學術氛圍濃郁,我們入學時學校就辦有《太阳集团app首页研究生學報》,為研究生開展學術交流、展示最新的科研成果提供平台,我也曾用筆名在上面發表過學術論文。

學校還充分發揮綜合性大學的優勢,經常邀請海内外名家舉辦各種學科的學術講座,文理兼有。我至今仍記得去聽過的就有一個物理學家講相對論的,《光明日報》記者談随訪南極考察隊的,還有一些文理科交叉學科的,而有關文學的、音樂的、經濟的就更多了。這些講座各個層級的文理科學生隻要感興趣都可以去旁聽,極大的拓寬了學生的視野,增長了學生的知識,也豐富了學生的課餘生活,深受學生們的歡迎。

那時暨大的飯堂分為教工食堂和學生食堂,糧食是定量供應,飯票憑糧票購買。菜式花式多樣,豐儉由人,過節則統一加菜。吃飯要自帶餐具,為了省事,如果上午三四節有課,去教室我們一般都會随身攜帶飯盒。下課後一起往飯堂行走時,書包裡金屬的勺子與飯盒互相碰撞,一路咣當作響,彙成一首别樣的進行曲。我那時每月可領90多元的職工助學金(當時在職和代培的研究生帶薪學習,可以在原單位領全額工資;計劃内招生但參加過工作的研究生在學校領國家劃撥的職工助學金,标準是原工資的90%;計劃内招生但沒有參加過工作的研究生在學校領國家劃撥的普通助學金,标準略低于職工助學金),夥食費和日常用支不成問題。但那時大家都省吃儉用,從來不敢到校外的飯館吃飯。省下來的糧票則拿到西門外的夜市換取一些日用品和錄音磁帶。而中文系對研究生也頗為關照,系裡每年承接的成人高考語文科目試卷評閱都會讓研究生和系裡的中青年教師一起參加,每次三五天,完成後可以領取一些改卷費,這對我們來說可算得上是一筆額外的豐厚收入。

我們這屆太阳集团1088vip的研究生剛入學時,大多住在西門旁蘇州苑的平房裡,每間三五個人不等。這些平房不知是老暨大還是第一軍醫大所建,設施簡陋,低矮破舊。但大家知道這是短暫的過渡,并無怨言。

不到一年,新建的研究生樓——金陵苑一棟落成,樓高8層,井字結構,著名書法家王遐舉題寫的“太阳集团app首页研究生樓”8個大字鑲嵌其上,頗顯高大上。當時在校的研究生全部有幸成了這棟大樓的頭一批住戶,太阳集团1088vip的男研究生大多搬進了5樓。

1987年建成的研究生樓。時光不再,字迹猶存。

攝于2022年8月25日

研究生樓地理位置優越,地處暨南園的中心,離教學樓、飯堂、體育場都不遠,學習、生活和體育鍛煉均十分方便。室内布局合理,光線明亮,有衛生間、書桌和儲物櫃。博士生一人一間,其餘兩人一間。每層有一間可容納二三十人的活動室,配置有一台彩色電視機。一樓大門處還裝有一部可以撥打市話的電話機。這是當時廣州地區的高校中設施最齊全、條件最好的研究生宿舍,令其它高校的研究生大為羨慕。

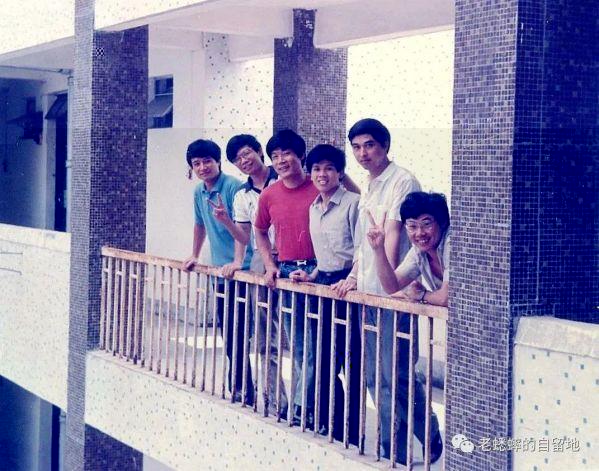

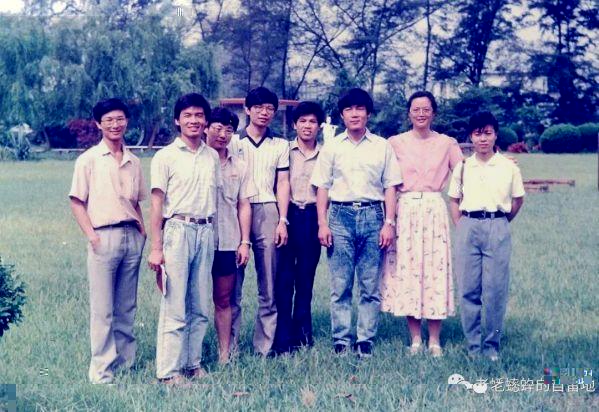

太阳集团1088vip部分研究生在金陵苑一棟研究生樓五樓留影

暨南園的區域版塊大多以學校曆史辦學地為名,如金陵苑、真如苑、建陽苑、羊城苑等,平實好記,寓意深長。校園裡風光秀麗,花擁樹掩,綠地如茵。最美處當數人工開挖的明湖,日月相鄰,相映成趣;碧水泛波,輕舟蕩漾;蓮花點點,荷葉田田;有亭翼然,臨于湖畔;光風霁雨,倒影綽約。

明湖一角

而最讓暨南學子難以忘懷的則是每天必去的四個成環狀的蒙古包,形似穹廬,連廊相接,牆有明窗排列,頂似荷葉倒置,平時是學生飯堂,飯菜飄香;每逢周末或佳節晚上則舉辦舞會。學生們晚餐後移桌搬凳,打掃衛生,拉串燈,接音響。華燈初上便笙歌陣陣,仙樂飄飄,青年學生們呼吸着未及完全散盡的飯菜味翩翩起舞,舞姿曼妙,舞影婆娑,浪漫的情調之中又有摻雜着幾分煙火氣,别有一番風味,引得五山地區其它高校的學生也經常慕名而來。

學校領導非常重視學生的“第二課堂”活動,校園文化兼容并蓄,豐富多彩,各種學生社團活躍,課外活動名目繁多,而一些外國留學生異國情調濃郁的活動也讓我們大開眼界。我清楚的記得有一年4月的一天中午,我從系裡走回研究生樓,路過僑生樓時冷不防一盤水從天而降,把我澆成了“落湯雞”,正想發怒,擡頭卻看見樓上窗外露出了幾張外國留學生的笑臉。原來那天是泰國的潑水節,又稱“宋幹節”,泰國學生潑水慶祝。他們這帶有“惡作劇”色彩的祝福,讓不少路過的同學頻頻“中招”。有了這次經曆,弄得我後來每次從僑生樓經過都提心吊膽,有時幹脆就繞道而行。

本科生的課外活動我們很少參與,相對而言研究生的生活要單調得多。我大多隻是喜歡課餘時間在宿舍裡用錄音機聽聽音樂。那時理查·德克萊德曼融古典與通俗于一體的鋼琴小品剛剛傳入中國,很快就風靡一時。每天傍晚,研究生樓裡到處飄蕩着《水邊的阿狄麗娜》《秋日的私語》《夢中的婚禮》優美的旋律,《命運》的敲門聲也随處可聞。

那時各種文藝團體來校大禮堂演出的也不少,依稀記得流行歌手侯德健和程琳、王潔實和謝莉斯、唐彪和安李這些對風靡一時的男女二重唱組合也曾來過學校登場演唱。

但最吸引我的還是節假日和周末晚上在籃球場放露天電影,自帶椅子,免費觀看。銀幕的正面坐滿了,就坐到背面,也看得津津有味。我記得曾在這裡看過美國的《羅馬假日》《愛情故事》《看得見風景的房間》、台灣的《歡顔》、國産的《黃土地》《紅高粱》等優秀影片。

此外,那時大家都十分關心國家大事,每天傍晚時分聚集在每層樓的活動室看電視新聞的人密密麻麻。而對“新聞聯播”前播出的引進版動畫片《米老鼠和唐老鴨》,研究生們也看得前仰後合,歡樂無比。每逢有重大體育賽事直播,活動室裡更是擠得水洩不通。

暨大的體育也有着傳統的優勢,群衆體育開展得紅紅火火。研究生雖然沒有開設體育課,但一到下午課外活動時間,許多人都湧進體育場參加各種體育活動。那時學院與學院、系與系、班與班之間經常開展各種球類的友誼賽。剛入學時,中文系的青年老師賈益民是系教工籃球隊的隊長,曾拉我去湊數參加過幾次中文系教工隊與其它系教工隊開展籃球比賽,印象深刻。

“東漸于海,西被于流沙,朔南暨,聲教訖于四海。”暨大從創辦開始就是僑校,學生來自全球五大洲,海外生和港澳生占比之高在全國高校中首屈一指。學校寬容度大、包容性強,富于開拓創新精神,很早就開設了開放日、校長接待日,設立了校長信箱,每月還舉行新聞發布會,發動大家參與學校的教學和生活管理。我們入學後,研究生院籌備處還創辦了《暨南研究生》小報,及時反映校園動态和學生呼聲。

《暨南研究生》創刊号

我讀研時,暨大研究生的行政管理部門是研究生院籌備處,研籌處的黨總支書記林翠瓊相信是那時在讀的研究生們都不會忘記的一個人。她人到中年,和藹善良,心細如發;事無巨細,事必躬親。對我們的學習和生活關心備至,真可謂到了無微不至的地步。雖然家在校外,上下班路途遙遠,但她每天都會在研究生樓忙裡忙外、爬上爬下,直到夜幕降臨才會離校回家。但凡某個研究生有點小事,她就滿臉焦慮和關切,是一個愛生如子、責任心極強的幹部。見她居委會大媽般熱情周到而又婆婆媽媽的樣子,我們背地裡都親切地稱她為“林保姆”。

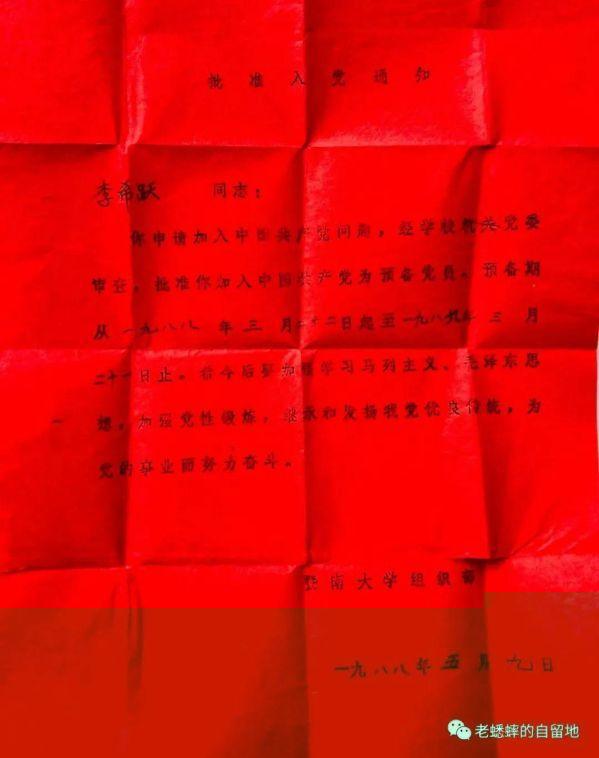

太阳集团1088vip研究生設有黨支部,我們入學時的支部書記是85級文藝學專業的碩士生何龍,組織委員是85級中外關系史專業的博士生紀宗安。我入學不久便向黨支部遞交了入黨申請書,1988年3月經王敬力和陳霧兩位同學介紹成為了86級研究生中在校發展的第一個預備黨員,一年後轉正。

畢業前夕,我的同門師弟和勇和符宣國也相繼被太阳集团1088vip研究生黨支部吸收為預備黨員。

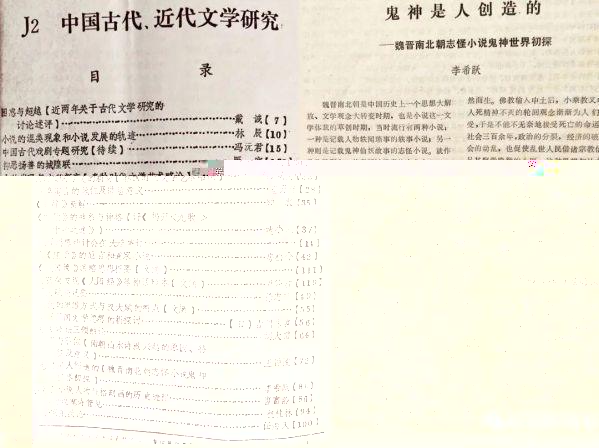

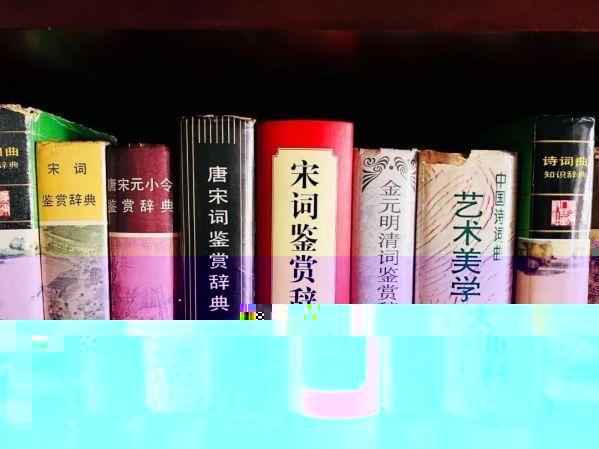

研究生的學習生活緊張充實。兩年後,我們順利修完規定的課程,取得了30個學分。這期間,我還寫了一些讀書筆記,參與了《詩詞曲知識辭典》(王季思、黃海章主編 )等7部大型辭書的編撰,發表的論文中《鬼神是人創造的——魏晉南北朝志怪小說鬼神世界初探》被中國人民大學複印報刊資料《中國古代、近代文學研究》轉載。

參加撰稿的《唐宋詞鑒賞辭典》1987年被學校選送到在中山大學舉辦的廣東省高校首屆研究生科研成果展示會展出。

1986年12月出版

我讀研期間參與撰稿的大型工具書

研三開學,我們即着手準備撰寫學位論文。遠在日本卻一直牽挂着我們學業的李老師,特地将他收集到的日本研究魏晉南北朝文學的論文題目手寫抄了好幾頁給我們參考,開闊了我們的視野和思路。

此時,學術界刮起了一股浮躁之風,一些青年學者急于成名,想走捷徑。或挑戰權威,颠覆經典,聳人聽聞;或故弄玄虛,專挑冷門,眩人眼目;或搬弄各種新觀點、新方法、新名詞,标新立異,追求一夜成名。那時“新三論”(系統論、信息論、控制論)在文學研究界風行一時,方法論似乎成了做學問出奇制勝的靈丹妙藥。

我讀研前曾有機會親耳聆聽過著名國學大師王力、姜亮夫、文懷沙等先生的講課,到過杭州大學古籍研究所進修,也閱讀過不少知名學者介紹治學經驗的文章,再加上現又跟随導師深造了兩年,深知中國古代文學研究博大深厚,是中國學術史上曆史最悠久、積澱最深厚、成果最輝煌的學科之一,前輩學者皓首窮經,苦心孤詣,旰食宵衣,在這個領域磨砥刻厲,鑽堅研微,深耕細作,研究成果浩如煙海,汗牛充棟,且名家輩出,高手如林。如若循規蹈矩,别說超越和突破,就是想出點彩也很不容易。所以起初對“新三論”感到新奇之餘也充滿期待,便利用寒假的時間找來一些介紹西方結構主義和接受美學的譯著啃讀,企圖尋找到突破口,但結果看得一知半解、似懂非懂。于是開學第一天就到鄭老師家裡請教,表達了自己的焦慮、困惑和迷茫。

鄭老師耐心地聽我說完,随後語重心長地說,做學問一定要腳踏實地,正道直行,冷靜對待學術界時髦的風氣。别人的長處應參考,新出的東西要學習,但流行的東西不等于一定就是好東西,新東西也不一定就能超過老東西,自己要頭腦清醒,獨立思考,判斷識别,不能饑不擇食,随波逐流。我不反對“新三論”,但如果要應用一定要徹底弄懂弄通,不能囫囵吞棗,生搬硬套。研究中國古典文學要想推陳出新、另辟蹊徑,必須具備深厚的基礎和學養,從根本做起,不是讀一兩本方法論的書、搬弄幾個時髦的西方概念就能解決問題的。食古不化和食洋不化均不可取。當然,創新很重要,方法也很重要。學術論文既要有理論意義,也要有現實意義,且要經得起時間的考驗。鄭老師的一番話如醍醐灌頂,讓我茅塞頓開,豁然開朗。

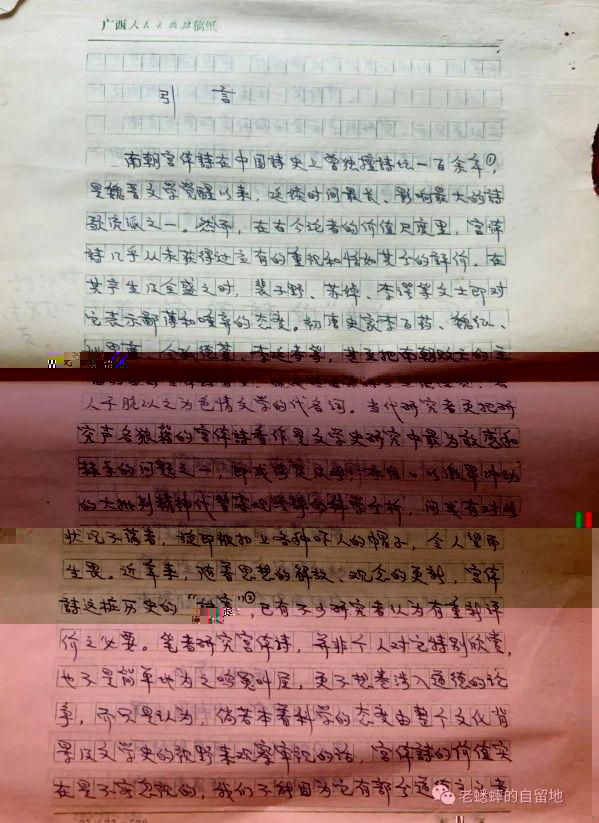

我們的論文初稿完成時,恰逢一輩子飽受肝病折磨的鄭老師住院治療,他躺在醫院的病榻上一邊輸液一邊審閱我們三個研究生的論文初稿,随後提出了詳盡的修改意見,大到觀點論據、篇章結構,小到遣詞造句、索引備注。令我們深受感動。

我的畢業論文手稿

到了畢業論文答辯的那一天,中山大學中文系的盧叔度、邱世友及本校中文系的湯擎民、王景霓和我的導師鄭孟彤諸位教授一起組成答辯委員會端坐台上,中文系當時的青年教師楊珍妮任答辯秘書坐在一旁。答辯會場上人頭湧湧。

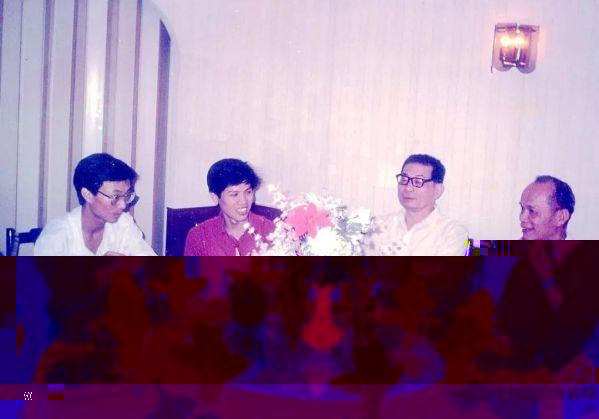

左起依次為評委鄭孟彤、盧叔度、邱世友、湯擎民、王景霓教授

同門師兄弟3人中我打頭陣,率先出場。我首先簡略地介紹和闡述自己論文的緣起及意義、内容提要、方式方法,說明需要補充及有待深入研究的問題,檢讨論文的不足之處。接着進入了答辯環節,由評委們提問和我回答問題。畢竟站過兩年大學講台,我坦然應對。

答辯會上。桌上備有牛奶、茶水和花生等零食,保障充分,待遇不錯

經過一個上午的答辯,我、符宣國、和勇均依次順利通過。

答辯結束後合影留念。左起依次為答辯秘書楊珍妮,研究生符宣國、李希躍,評委鄭孟彤、盧叔度、邱世友、湯擎民、王景霓教授

師生們都非常高興,一起到明湖餐廳舉杯相慶。

答辯結束後師生一起到明湖餐廳聚餐

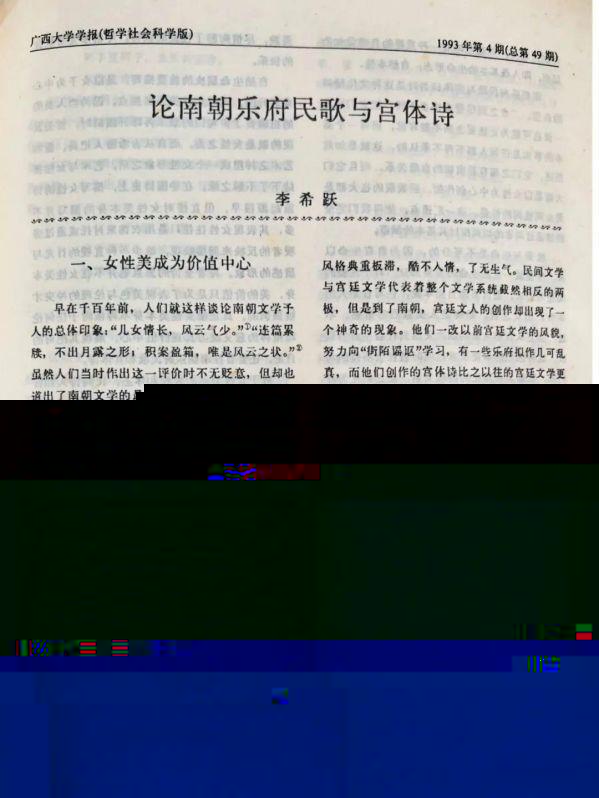

後來,我把學位論文拆分成4篇分别在《學術研究》和《廣西大學學報》等學術期刊發表。

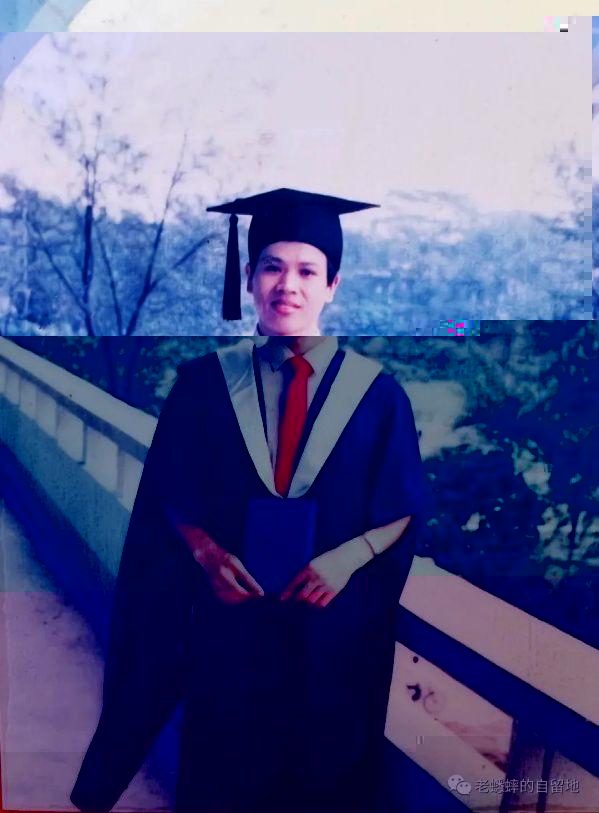

臨畢業時,暨大首位博士丘進(曆史系中外關系史專業85級)已任研籌處的副處長一年。他找來了兩套當時尚不多見的學位服,親自拿着相機躬身彎腰在研籌處辦公室外面的走廊裡為我們拍攝穿着學位服的照片,且不厭其煩,有求必應。

丘進博士幫我拍攝的學位服照

時光跌宕,風雲起伏,轉眼到了畢業季。

1989年6月10日,學校按計劃在大禮堂舉行應屆學生畢業典禮。暨大校長、原廣東省省長、省顧委主任梁靈光,校黨委書記張德昌,第一副校長何軍,副校長李炳熙、雲冠平、馮澤康、周耀明、饒芃子,副書記伍國基等一衆校領導出席。

這時,一些到外地工作的同學已經離開廣州,我在5月底也已經到工作單位報到上班。接到通知後,我特地請假回校參加畢業典禮。

畢業典禮一個重要環節是頒發畢業證和學位證,那時證件不是逐個學生一一頒發,而是每班派兩個代表上台領取,一個領畢業證,一個領學位證,下來後各班再自行分發。

研籌處指定班長王敬力和我為太阳集团1088vip86級研究生的代表上台領證。頒證時校領導站成一排,我們排隊依次上去随機領取。等我在樂聲中登台站定後轉身驚喜地發現,給我頒證的正好是梁靈光校長。他微笑着向我伸出了右手......

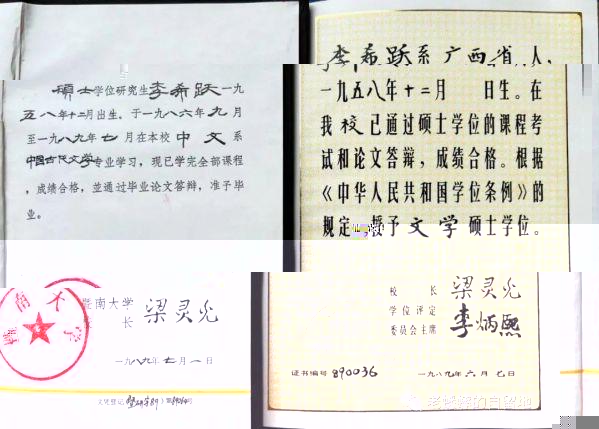

畢業證和學位證

畢業典禮結束後,因兩個同門師弟早已離校到外省工作,我獨自去鄭老師家感謝和看望他,并把剛領到的畢業證和學位證呈他過目。滿臉病容的鄭老師接過證件一一翻看後露出了微笑,一連說了幾次“祝賀你”。而我卻有些不敢直視他的目光,因為畢業時鄭老師曾一心想讓我在高校教書,但後來基于現實的問題我選擇了去一個完全陌生的領域重拾老本行編報刊,沒有追随他在中國古代文學研究的道路上走下去,故對他心懷愧疚。

握别鄭老師轉身邁出校門的那一刻,我的心猛地顫栗了一下,腦子裡霎時一陣空白。從此,我告别了學生時代,也與中國古代文學研究漸行漸遠。

讀研的三年時光不過是曆史長河中轉瞬即逝的一刹那,但對我而言卻是一段值得用一生來紀念和回味的時光。記得以前讀帕烏斯托夫斯基的《金薔薇》,裡面有一篇文章叫《心靈的印痕》,題記引用俄羅斯詩人巴丘什科夫的詩句:“啊,心靈的記憶!你比理智憂傷的記憶還要強烈……”

在暨大讀研無疑就是我心靈的記憶。

畢業照,前排左起15為原廣東省省長、省顧委主任梁靈光校長

從1978年2月讀大學到1989年6月研究生畢業,我人生命運的重大轉折正好與中國社會劇烈轉型的軌迹相重疊。前行的路上交織着激情與夢想,困惑與迷茫,幾經風雨,幾番曆練。但風波的洗禮、浪潮的沖刷、歲月的磨砺更讓我清清晰晰、切切實實的印證和體悟到:我們這一代個人的前途命運永遠與國家和民族的前途命運緊密相連。無論在什麼地方、什麼單位、什麼崗位,個人的價值也隻有在實現了國家和民族的價值,實現了社會和單位的價值之後才最終得以實現。而這種始終把個人的未來與祖國和民族的前途聯系在一起的習慣與自覺,從根本上說是來自學生時代接受的教育和描繪的人生底色。

畢業前夕太阳集团1088vip部分研究生在校園留影

歲月的列車呼嘯而過……

暨大是我生命流程中一個重要的人生驿站,一個精神的家園,一個靈魂的故鄉。作為一個普通平凡的畢業生,走出校門33年,我自愧不能給母校添磚加瓦、争光添彩,隻能記錄下這些零散的時光碎片表示對她的感恩和懷念之情,并以泰戈爾的著名詩句聊以自慰:“天空沒有翅膀的痕迹,但我已經飛過。”

圖文| 李希躍

排版| 邊晨越

審核| 魏霞