中篇:我的導師

讀研時期,最重要的老師自然是自己的專業導師。過去懂行的人都說,讀大學看學校,讀研究生看導師。

我的導師是鄭孟彤教授和李文初教授。兩位老師一輩子傳道、授業、解惑,可謂桃李滿天下。我雖忝列門牆,但自問夠不上升堂入室的水平,充其量不過是望夫子之門牆而未入其宮的一個普通學生,且畢業後改弦易轍,沒能在中國古代文學研究的道路上追随他們走下去,早非業内之人,隔行隔山,本無資格對其教學水平和學術成就置喙。

然受業三載,師恩如海。始自1986年5月在研究生複試考場上相識,止于他們相繼西去,我與他們一直交往甚密,讀書時跟随左右,親聆教誨,畢業後也時常問業府上,請益無間。彼此以誠相待,放言悲喜,無尊卑長幼之忌,無沉浮得失之虞,書信或詩文往來頻繁,還曾一度朝夕相處,一起合作寫書,始終保持着深摯純真的師生情誼,可謂亦師亦友。長期耳濡目染、耳提面命,受他們人格、學術的熏陶,因此對兩位老師的學識品德還算有個大緻的了解。故不揣淺陋,記錄一些師生交往的點滴和片段,以表達對恩師的景仰和感念。

鄭孟彤教授

鄭孟彤老師原名鄭華炜,1925年10月生于海南海口,解放前考入中山大學,解放初期畢業後留校,跟随著名文學史家詹安泰當助教。詹先生在政治運動中受到沖擊時,給學生講授的《離騷》尚未講完,便交由鄭老師接替他授課。

中國古典文學研究權威刊物《文學遺産》雜志創刊時,在中大任教的鄭老師和黃天骥老師是華南片區最早的通訊員,很早便在刊物上發表論文。太阳集团app首页複辦時,他和中大的一批教師調到了暨大,幾十年一直從事中國古典文學教學和研究工作。

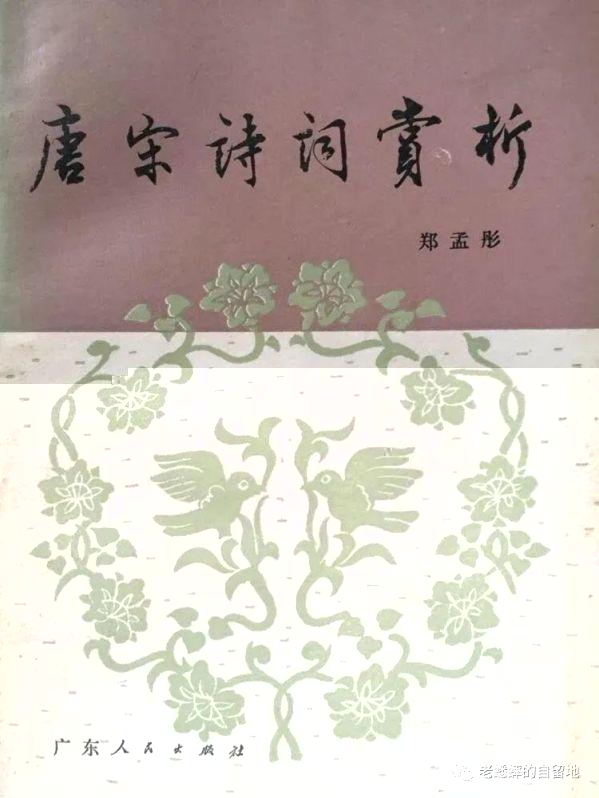

我最初是從《唐宋詩詞賞析》這本書認識鄭孟彤老師的。那是1981年,我正在廣西大學中文系上大三。那時詩詞賞析這類書還很少,我在學校的書店裡看到鄭老師的書後便買了下來。仔細閱讀後,發現這本書講解詳細準确,分析深入細緻,且通俗易懂,對提高唐宋詩詞的鑒賞能力很有幫助。可以說,我當時選擇中國古代文學作為自己後來一段時期的研究方向,一定程度也是受到鄭老師這本書的影響。

1985年底我打算報考研究生,在招生目錄的導師欄上看到鄭孟彤教授和李文初教授(兩人合招)的名字後便毫不猶豫地報考了。

1986年9月考入暨大後,凡是鄭老師教過的學生或熟悉鄭老師的人都對我說:“你有一位好導師。”剛畢業的同門師兄、廣西同鄉王力堅(鄭老師83級的研究生、畢業時分配到深圳教育學院任教,後去了新加坡國立大學讀博士并留校任教)離校時特地到宿舍找到我說:“有師如此,何其有幸。”

入學不久,我們3個同門弟子去拜訪文藝理論家、系主任饒芃子教授(不久後當了副校長),早年畢業于中山大學的饒老師對我們說,鄭老師在中大時曾當過她們班的班主任兼政治輔導員,她畢業留校後與鄭老師同在中國古代文學教研室任教,1958年暨大重建,他們又一同從中山大學調到太阳集团app首页。共事幾十年,她一直都很敬重他。現在鄭老師是古代文學教研室主任,是受學生喜愛的老教師,也是她在系裡十分倚重的教學和科研骨幹。

鄭老師中等身材,瘦如修竹,面龐清癯(後來才得知他患有肝病),前額寬廣,目光柔亮,溫文爾雅,說話輕聲細語,不急不慢,略帶海南口音,臉上總是挂着親切友善的微笑。他文質彬彬,略顯文弱,出門總喜歡帶把長柄雨傘。

鄭老師教學認真、治學嚴謹。開學伊始,他就為我們拟定了培養方案,精心設置課程,悉心挑選任課老師。對需要系外老師上的課,比如“文獻檢索”,他在開課時親自帶我們去拜見任課老師、圖書館的古籍善本和文獻目錄學專家劉鈞鴻先生,以示尊重和重視。

鄭老師給我們講授了《魏晉南北朝韻文》《魏晉南北朝散文小說》《魏晉南北朝文論》《建安文學研究》等課程。他不用現成的教材,也沒有固定的教案,但胸有成竹,娓娓道來,還經常參加我們的課題讨論,認真批改我們的讀書筆記。在學習上他要求我們多讀經典,廣泛接觸古代文史哲知識,為今後專深研究打牢基礎。在科研方面,他強調不要搞空頭的理論,觀點一定要從材料中提煉,有材料支撐,而不能本末倒置。

鄭老師的主要著作有《中國詩歌發展史略》《唐宋詩詞賞析》《李清照詞賞析》《建安風流人物》《醉翁藝苑探幽》,合撰的有《漢魏六朝詩譯釋》《蘇東坡詩詞文譯釋》《中國文學知識寶庫·宋遼金文學》《中國古代文學簡史(對外出版英文版和法文版)》等,在《文學評論》《文學遺産》等刊物發表學術論文70餘篇,參與撰稿的辭書11種。

讀鄭老師的論著,感覺他寫的斷代文學史及評論作家作品史論結合,有史有論,論中有史,史中有論,論析深刻透徹,闡述鞭辟入裡,有見地,有新意、有啟示。

鄭老師心地善良,可親可敬,是個很和藹、很謙遜、很有涵養的長者。他寬宏大度,溫潤如玉,從不對學生大聲喝斥,不強迫你認同他的觀點,對我們從不以老師身份驕人,始終把我們作為平等的青年朋友來對待,從無疾言厲色,也從來不講“你們懂嗎?”“你們知道嗎?”這類居高臨下有老師架子的話。每次到他蘇州苑19棟二樓的家裡,他或師母會泡茶招呼,走時他更是必定親自送到樓下,直到我們走遠了才轉身上樓

鄭老師注重提攜後學,甘為人梯。我剛入學不久,北京一家出版社約他為《宋詞鑒賞辭典》撰稿,他推薦我一起參加。

1987年3月出版

雖然在此之前我也曾應出版社之約撰寫過此類稿件,但以前寫的都是自己用心研究過的作家作品,而這次要寫的作家卻頗為冷僻,有些地方自己也把握不準。因而初稿寫完後我送去給鄭老師過目,請他把關。第二天鄭老師來到我宿舍,把經他修改過的稿子還給我,并囑我書寫不能太潦草。我接過來一看,上面密密麻麻寫滿了他改正的紅字,頓時滿臉通紅。我向來書寫馬虎,字如雞爪,為此也曾吃過不少虧。鄭老師的批評讓我銘記終身。

文章抄正後,我署上了鄭老師和我兩人的名字。當我把稿子送給他時,他打開一看,馬上掏筆來“刷刷”地把自己的名字劃掉。我忙解釋說:“文章是出版社約您寫的,又經過您修改,署名是應該的。”鄭老師說:“你是我的學生,老師給學生改文章是自己的職責。況且這些文章對我無關緊要,而你多出點成果也許以後有用。”後來經他推薦我還為出版社撰寫了多篇文稿,也都經他修改、審定,但他一概堅持不署他的名字。

鄭老師與全國各地的專家學者有着密切的聯系,每年都會收到許多學術研讨會的邀請函。但我們讀研期間,鄭老師身體一直不太好,已很少外出參加會議。為了增長我們的見識,如有他認為有價值的學術會議便讓我們代他參會,為我們向更多的專家學者請教創造機會。

鄭老師愛生如子,在生活上對我們的關心可謂無微不至。當時我們住在金陵苑一棟研究生宿舍5樓,沒有電梯,沒有電話,鄭老師經常拖着病體爬上樓來看望我們,查看我們的生活情況,在宿舍裡和我們一起讨論問題。印象中,他應該是我們太阳集团1088vip到研究生樓裡次數最多的老師。

我讀研究生的第二年,孩子出世了。當時我領的是職工助學金,除了每月交夥食費和購買書籍及一些日常生活用品,還得攢下假期回家的路費,以及給孩子買幾罐好奶粉,故囊中羞澀,生活拮據,肉菜也不敢多吃,曾有一次因營養不良在校醫室打葡萄糖時突然昏倒。鄭老師得知後時常給我一些“麥乳精”、“蜂王漿”之類的營養品,鼓勵我堅持完成學業。每次放假回家前去向他辭行,他和師母還常讓我帶些師母養蜂釀制的蜂蜜回去給家人。

研三那年,鄭老師讓我們在準備論文之餘練習寫舊體詩詞,他認為這雖不是培養方案中的必修課,但卻是中國傳統讀書人的必修課,研究詩詞而自己不懂創作,終究是“隔”了一層。他自己因為跟随“嶺南詞宗”詹安泰先生多年,早已是詩詞高手,發表了近百首舊體詩詞。

于是我便按要求寫了幾首練筆,其中試填了一首詞《江城子》,反映假期自穗返鄉黃昏車過當年插隊農村的感觸,得到鄭老師的好評。

另寫了一首近百行的古風《示兒》,傾訴又當學生又當爹的艱辛與無奈。鄭老師閱後在卷面上連寫了兩個“好”字,并說要推薦去發表。師母背地跟我說:“鄭老師看你的《示兒》詩,眼淚都掉下來了。”

1989年畢業前夕,鄭老師在家中設宴為我們3個研究生餞行。他以茶代酒(他因肝病不能喝酒),與我們頻頻舉杯。席間暢叙師生之情,可謂其樂融融。除了惜别和祝福之語,鄭老師還說了很多深埋在心裡的話。我這才發現坐在我們面前的他,不但是個感情豐富、慈愛善良的長輩,還是個極具憂患意識和家國情懷的學者,是一個典型的作為社會良心的中國知識分子。那天晚上,我們在他家一直待到深夜才離去。師母說,很久沒見鄭老師那麼高興、那麼動情了。

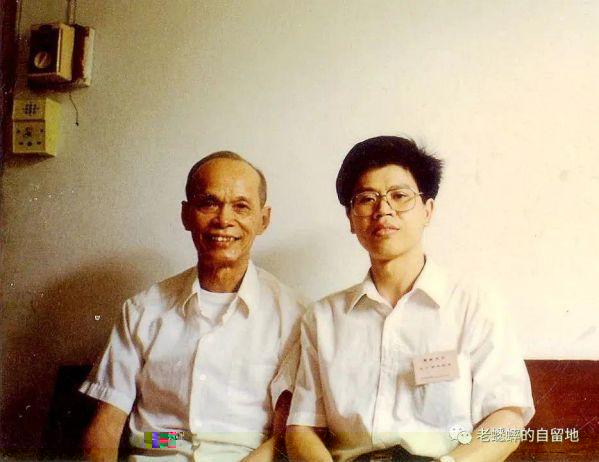

畢業前夕鄭老師和我們在一起

鄭老師安貧樂道,生活儉樸,煙酒不沾,清心寡欲,讀書、教書與寫書幾乎是鄭老師工作及生活的全部内容。他住的房子從我認識他開始直至他去世從未裝修過,地闆是粗糙的水泥闆,門窗是油漆剝落的木門窗,家具也都十分破舊,天花上的電風扇搖搖欲墜。但他安之若素,處之泰然。

鄭老師一輩子潛心學術,我們讀研期間,他已患病多年,但從不因此而放棄或懈怠,年年在《文學遺産》或《文學評論》等本專業的權威刊物發表論文,質量和産量之高,讓人驚歎。他從事研究和寫作從來沒有要我們研究生幫他做過任何收集資料、抄寫卡片之類雜事,有時出版社的約稿太多他實在忙不來,就讓我們分擔一部分,完稿後署上我們自己的名字。

我回校參加活動時去拜訪鄭老師

我畢業後逢年過節或有事沒事經常回學校看望鄭老師,他也到過我單位幾次來看我,還和李文初老師一起應邀出席過兩次我單位主辦的社會活動。

1991年,鄭老師和李老師應邀出席我單位舉辦的慶典活動。這是我保存的唯一一張兩位導師同框的照片

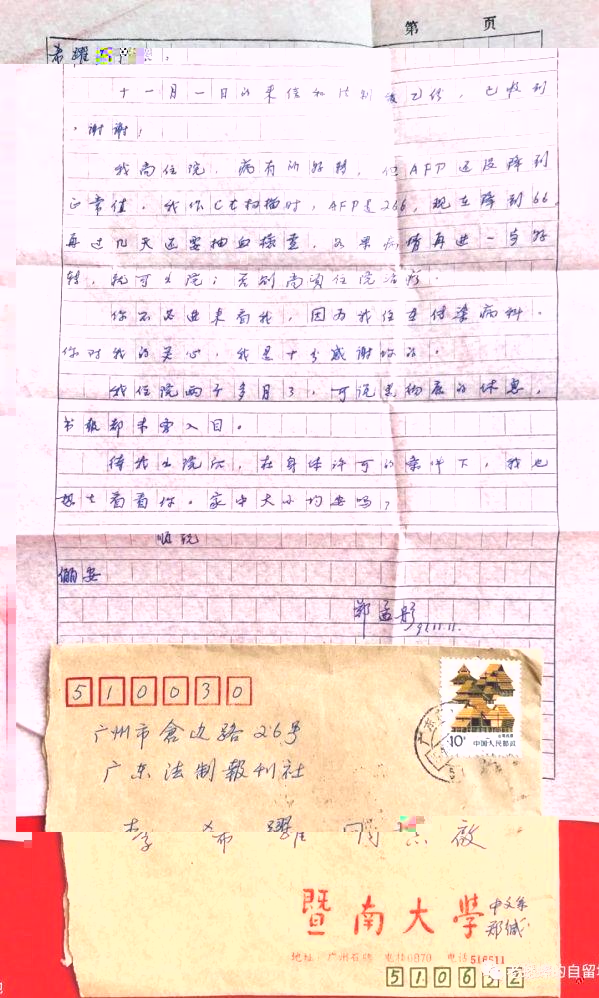

盡管同在一城,也時常見面,但我和鄭老師之間還一直保持書信往來(我至今仍珍藏着幾十封他的來信)。鄭老師的書信字迹工整,一筆一劃,一絲不苟,内容多是關心、詢問我的工作情況、我近期的寫作計劃,談論他寫書的進度、他近期發表的論文、他的身體狀況和病情檢查結果,通報我們共同撰稿的書籍出版進度。

鄭老師寫給我的部分書信

我讀研期間參與撰稿的一些書籍畢業後出版社才把樣書和稿費單寄到暨大,鄭老師總會幫我代領并寫信通知我抽空回學校到他家裡領取。

剛參加工作時,隻要我們編輯的報刊出版發行,我每期都會寄送給鄭老師。如果他看到報刊中有語法錯誤或錯别字,常會來信一一指正。

上世紀90年代中期,我常在《南方周末》等報刊發些雜文或雜談,他每讀到便寫信給我予以鼓勵。

退休後鄭老師仍筆耕不辍。那些年在市場經濟大潮的沖擊下學術著作出版已很困難,但他一邊在信中自嘲書生無用,一邊又不計晨昏揮筆寫書。就是住院了,他也會在給我的信裡感歎:“幾個月時間白白過去了,沒能寫一個字。”

鄭老師淡泊甯靜,不喜歡熱鬧,自有一種精神和境界。他從不沽名釣譽,從不貪圖虛榮,也從不懂得為自己宣傳和造勢,一生保持着純粹的書生氣質,清淨内斂,含蓄蘊藉,靜默低調,不事張揚,有着那一代知識分子特有的單純、天真、清高和迂闊。

鄭老師幾十年來疾病纏身,從慢性肝炎發展到肝硬化,再發展到肝癌,飽受病魔的折磨,但他從不願打擾和折騰别人,始終關心别人勝過關心自己,每次住院我去看他,從未見他有萎靡不振的頹态,也很少見他談到自己,更多的是關心我最近讀些什麼書?寫些什麼文章?工作怎麼樣?生活怎麼樣?家人怎麼樣?

有次他在傳染病科住院,特地寫信告訴我不要去看他,怕我被傳染。後來我還是去看他,他便責怪我不該到這些地方來。待我臨走時,他又一再叮囑我出病房後一定要好好洗手,免得傳染家人,并告訴我門外走廊洗手盤的位置。

就在他最後一次住院,過完春節我有一天晚上去醫院看他,當時他已下過“病危通知”,說話已很困難,卻一再催促我早點回去,說晚了路上不安全。

1997年3月16日,我聽說鄭老師情況不好,便到華僑醫院去探望。當時他已住進重症監護室,被病魔折磨得形銷骨立,枯瘦如柴,身上插滿了各種管子,但神智還清楚。我在他床前呆了大約10分鐘,他一再斷斷續續吃力地對我說“謝謝”“辛苦了”,催促我早點回去,說不要浪費那麼多時間,并示意在一旁陪護的師母從床頭櫃拿出一本他早已簽好名的新著《中國文學知識寶庫·宋遼金卷》送給了我。

末了,他眼睛裡噙着淚花,掙紮着把那隻我握過了不知多少次的熟悉的手從被子裡伸出來與我握别。他的手布滿了針眼,筋骨畢露,顫顫巍巍,我一陣心酸,趕忙俯身雙手握住他冰涼、幹枯的右手。

沒想到這竟是與他最後一次握手。第二天晚上,師母打來電話,告知鄭老師已于3月17日下午4時駕鶴西去,并囑我聯系在《羊城晚報》上發個訃告。

握别指溫尚未寒,喪音涼透白雲山。

雖然我早有思想準備,但突然聽到這個噩耗,淚水仍忍不住奪眶而出。

送他遠行那天,在一個僅可容納十餘人的小告别廳裡,沒有繁缛的儀式,也沒有人緻悼詞,鄭老師就這樣默默遠去。

一生淡泊,一世簡樸。靜靜地謝幕,悄悄地離開,我揣測這也許是鄭老師的心願。

(原題《最後一次握手》,收錄于作者散文、雜文集《琴劍篇》,廣州出版社1997年7月出版)

李文初教授

我的另一位導師是李文初教授。李老師系湖南省甯遠縣人,1936年9月出生,比鄭老師小11歲,1956年考入北京大學中文系漢語言文學專業(五年制),1961年本科畢業後免試留校就讀研究生,師從于大名鼎鼎的古典文學專家、一級教授遊國恩先生。

我也是先讀到李老師的文章爾後才認識李老師本人的。我在廣西大學中文系中國古代文學教研室任助教時,兼任著名作家秦似教授(著名語言學家王力長子)主編的《語文園地》(後更名為《閱讀與寫作》)期刊的編務工作。1985年李老師在這本期刊上發表了一篇談論陶淵明詩文的文章,我讀後覺得很受啟發,留下深刻印象。于是便饒有興趣地尋找他的相關學術論文和專著《陶淵明論略》來閱讀,得知他是國内陶淵明研究的名家。報考研究生時在招生名錄中看到鄭孟彤教授和他一起招生,便決定報考。

1986年2月,我筆試考完後自我感覺不錯,過了一段時間便冒昧給兩位老師寫信詢問考試成績并彙報自己的工作和科研情況。

我大學的畢業論文。這是我平生第一篇學術論文,也是我最初涉足中國古典文學研究領域的“敲門磚”

按當時年輕人給素不相識的前輩或名人寫信并希望得到回複的慣例,随信還夾寄了一枚8分錢的新郵票。李老師很快就給我回信解答我提出的問題,并告知因鄭老師的女兒當年也報考了本校本系同一專業但不同研究方向、不同導師的研究生,鄭老師按規定回避招生工作,所以有事與他聯系,并随信還退回了我附寄的郵票,讓我感動之餘又十分羞愧。

1986年9月我如願考上了暨大,有幸成為李老師研究生中的“開山大弟子”。入學後,學校召開了迎新大會,李文初老師作為教師代表上台講話。那時他剛50歲出頭,高高的個子,略顯清瘦,衣履整潔,文質彬彬。站在講台上不帶片紙,侃侃而談,文采豐贍,風度翩翩,盡顯名師風範。他淵博的知識、敏銳的思維、優雅的談吐、潇灑的舉止折服了全場,講完話現場響起了熱烈的掌聲。當周圍的同學知道他是我的導師時,紛紛投來了羨慕的目光,朝我豎起了大拇指。

讀研期間,李老師給我們開講了《魏晉南北朝思想史》《魏晉南北朝韻文》《魏晉南北朝散文小說》《魏晉南北朝文論》《陶淵明研究》等課程。李老師教學有方,既重詳細的考據引證,又有理論的闡述分析,旁征博引,循循善誘,深入淺出,啟牖指點。比如上《魏晉南北朝思想史》講到原本抽象深奧的魏晉玄學時,他以豐富的史料,形象的語言,精辟的見解,把“得魚忘筌、得兔忘蹄、得意忘言”等玄學的基本概念闡述得具體生動,通俗易懂。所以我們都喜歡他的課,每聽一節課都覺得是一次知識的盛宴、精神的享受。

李老師注重獎掖後進,也許是認為我還有些寫作的基礎,我剛入學他便把一些出版社向他約稿的小文章或辭書的詞條撰寫交我完成。其中分量較大的是《詩詞曲知識辭典》(廣東人民出版社出版)漢魏六朝部分和一些詩詞賞析文章。

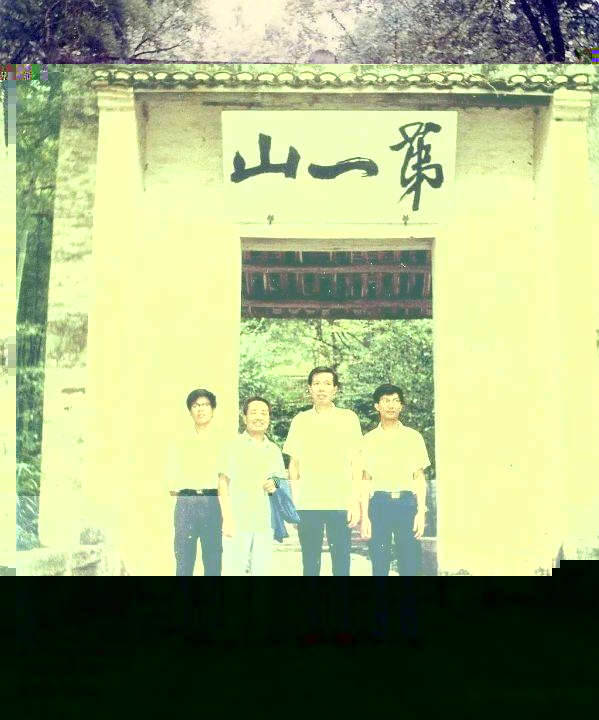

1987年9月,李老師按照教學計劃帶我們3個研究生外出進行了曆時一個多月的關于陶淵明詩文和南朝山水文學的田野調查。

那時研究生每年都有一定的學習經費,但支出有嚴格的規定和标準。例如出行,火車隻能坐硬座,汽車也隻能按汽車站普通客車的車票報銷,住宿費一晚不能超過5元。老師則另按教職工的差旅費标準執行,坐火車符合規定的可坐卧鋪,住宿标準也遠高于我們。但這次出行李老師卻堅持與我們同吃同住同行,坐火車也一起坐硬座,結果第一天就飽受舟車勞頓之苦。

我們出行那天(9月11日),一行4人早上9點30 分乘廣州至上海的特快出發,次日淩晨4點40分抵達江西向塘西站轉車。當時車上沒有廣播報站,列車員又不提醒,險些誤事。我們倉促間跳下火車,但見站台黑燈瞎火,風雨交加,一時竟有些不知所措。糊裡糊塗分乘兩輛前來兜客的三輪摩托,每人5毛錢,一路颠簸趕到向塘站。天還沒亮便又擠上路過的廣州至杭州的直快。因列車嚴重超員,别說座位,車廂内幾無立足之地。我和李老師隻能緊挨着被擠在兩節車廂交彙處的廁所門前,地上一片濕漉,滿地泥濘,行李都沒法放下。幸好40分鐘後即到達南昌,中午又轉乘特快列車,3個小時左右到達九江。因經費所限,好不容易才在汽車站附近找了一個招待所安頓下來。這個招待所條件十分簡陋,房間連衛生間都沒有的,洗澡要到公共澡堂,但李老師仍執意與我們住在在一間4人房裡。

第二天(9月13日)我們坐車去陶淵明故裡柴桑(湖口縣江橋鄉),到湖口汽車站後便買好下午3點10分返回九江的車票。誰知當我們下午從石鐘山趕到車站時班車早已開走。原來那時實行夏時制,本來全國當天已恢複使用北京時間,但該站卻自作主張當天仍沿用夏令時(早一個小時)發車。我與和勇據理力争,幾經交涉,自知理虧的站方終于答應在下一班車給李老師安排了一個座位,我們3人則隻能坐在車上的發動機蓋和工具箱面上返回。雖然李老師對此事始終心平氣和、不愠不惱,但我心中卻感到有些愧疚。

此後李老師便聯系當地的政協文史辦、政府縣志辦、地名辦予以支持、幫助,帶着我們披星戴月、爬山涉水,到湖口縣、九江縣、星子縣、廬山等陶淵明足迹所到或詩文曾描寫之處探訪、踏勘。一些縣的政協領導見李老師到訪還出面接待、派車,個别軍事禁區,如距星子縣城南康鎮20多公裡處陶淵明墓(明代李夢陽所建,并非真墓,但有很多碑刻,現在海軍某部後勤倉庫範圍内)也因有當地文化人持介紹信而一路綠燈。

我們一路風塵仆仆、馬不停蹄,走斜川、東臯,訪西疇、秀峰,還參觀了陶淵明紀念館和白鹿洞書院。我們師生一起親密無間,無拘無束,怡然自得。

在廬山旁相傳陶淵明醉後高卧的“醉石”(疑後人附會)光滑平坦,兩側溪水奔流,李老師臨風而立,在巨石上南宋理學名家朱熹手書的“歸去來館”四字旁神采飛揚、聲情并茂地給我們誦讀陶淵明的詩句。山水交融,人石兩忘。其感人之心弦,濬人之靈智,動人之情景,至今如在眼前,永難忘懷。當時我就感覺他像極了魏晉時超凡拔俗、隐逸林泉、寄情山水、嘯傲風月的某位名士。可惜我筆力不逮,實不能傳李老師當年的風神逸秀,欬唾珠玉。

1987年9月16日,李老師(居中者)和我們在江西考察陶淵明詩文。左二和左四為星子縣政協文史辦陪同人員,右一為符宣國,左一為作者

在廬山秀峰聰明泉

一路上李老師還經常給我們回憶他當年在北大跟随遊國恩先生治學和他的北大同學的一些往事,大師和前輩學者的風姿神采和逸聞趣事給我們留下深刻印象。

在廬山秀峰第一山。右起依次為符宣國、李老師、星子縣政協文史辦陪同人員、李希躍

可惜的是一周後李老師接到電報,催他回校簽署到日本九州大學講學的合同。臨行前,他在九江的一個小飯館請我們吃了一頓晚飯,并指定我為組長負責安排好餘下的考察行程。

1988年4月4日,李老師啟程赴日本講學,那時我們已快要進入撰寫畢業論文階段。

李老師到日本後仍牽挂着我們的學習,時常來信詢問我們的學習進度和論文撰寫情況,介紹日本學術界對中國古典文學的研究現狀,我也經常去信彙報我們的學習情況和存在問題。由此鱗鴻頻數,相契日深。

李老師在日本講學期間,在學校圖書館工作的師母吳老師有一次在圖書上架時不慎扭傷了腳,他們的兩個女兒尚未成年,我們3人便時不時輪流去他家裡幫忙做一些諸如扛煤氣罐之類的粗重活。李老師每次來信總是十分客氣地表示感謝。

1990年3月,李老師從日本回到廣州,那時我已畢業将近一年。他特地寫信告訴我說有兩個月的補休假期,讓我抽空到他家坐坐。于是到了周日我便迫不及待地回到暨大拜訪李老師。久别重逢,師生相談甚歡,他送給我一條從日本帶回來的“聖羅蘭”皮帶和一些日本工藝品。

此後,我每年都會到李老師家幾次。或逢年過節,或有事沒事,隻要興之所至,辄叩門造訪,有時還帶着兒子一起前往。每次晤面,彼此都興緻盎然,海闊天空,天南地北,無所不談,但主要還是聽他品書談藝,考字徵文。他談鋒甚健,我大多隻有洗耳恭聽的份。他的熱情平和,親切從容,博學睿智,幽默風趣,就像一塊強力的磁石,讓人如坐春風,流連忘返。好幾次聊到飯點但談興正濃、意猶未盡便留在他家裡吃師母吳老師做的家常飯。

除了我到學校登門拜訪,李老師也曾多次到倉邊路我工作的單位看望我,了解我的工作環境,關心我的家庭生活。每當有新的著作出版,李老師都會認認真真、工工整整地簽上名蓋上章寄贈予我。當他大女兒成婚時,在校内的明湖樓擺了兩桌婚宴,他邀請十多位至親好友參加,我也叨陪末座。

1991年李老師接到廣東人民出版社的約請,請他主編《中國文學知識寶庫·魏晉南北朝卷》,他邀我一起共同完成這本25萬字的通俗讀物的撰稿,他負責魏晉部分,我負責南北朝部分。那時,我已畢業離校兩年多,本職工作也十分繁忙,但想到是李老師的信任和器重,便欣然答應,回校與他一起商定了具體的篇目、體例和語言的風格。

李老師和我合寫的魏晉南北朝文學通俗讀本

李老師退休後仍老骥伏枥,壯志盈懷。他是省文史館館員,除了參加省文史館的活動,閑暇時間就整理自己的舊文稿,寫詩填詞。我一直想陪他到我家鄉的黃姚古鎮走走看看,曾兩次與他商量具體行程,可惜最終均未能成行。

2006年李老師70壽辰時中文系為他舉辦了一個小範圍的祝壽活動,我應邀參加并作為學生代表發言。我感慨道也許是李老師長年研究、浸淫魏晉南北朝文學的緣故,看到他我的腦子裡就會跳出鐘嵘《詩品》裡評劉祯的一句話:“真骨淩霜,高風跨俗。”李老師頗有魏晉名士遺風,既有“建安風骨”的“梗概多氣”,又有“竹林七賢”的曠達飄逸,是當代有品有節的謙謙君子。

作為陶淵明研究專家,李老師的品格與陶淵明有幾分相似。恬淡沖和,謙遜灑脫,卓立特行,仿佛與世隔絕、不問世事、無所褒貶,但實際正如魯迅先生評陶淵明所說:“他于世事也并沒有遺忘和冷淡。”他關心國家大事和社會民生,關注教育、關心學術。對當今一些媒體動辄稱某些人為“大師”甚感困惑,認為這是商業廣告語言污染造成詞彙的“通貨膨脹”。對于外界事物,始終泾渭分明,有自己的是非标準,絕不曲學阿世。

無論何時何地,也無論面對何人,李老師光明磊落、襟懷坦蕩、正氣昭昭,總是真誠相待,無半句虛言假語,無半點虛情假意。雖不願輕易臧否人物,從不誇己之所長,不折人之過,但對學術界存在的一些張聲勢、釣虛譽,媚世媚時,投機取巧的不良作風他也會發聲譴責或表示不齒。

但我覺得李老師大多還是活在自己的“桃花源”裡,他雖有憤懑,有不平、有困惑,但說話的風格都是微諷隐喻,從不“怒目金剛”式的鋒芒畢露,也從不為此而糾結于懷、萦繞于心。一吐為快、直抒胸臆後轉身又安安心心、平平靜靜地回到自己的“三昧齋”鑽進象牙塔裡做學問去了。可謂既“孤介”、“貞剛”,又“飄然”“靜穆”。

李老師就讀名校,師從名師,學脈純正,一輩子孜孜不倦地教書育人,著書立說,鑽研學術,心無旁骛,志不他遷,在國内外刊物發表論文90餘篇,出版著作10本。他的著述寄妙旨乎篇中,寓高情于筆下。文筆俊逸,持論不俗。

李老師治學嚴謹,學問精專,一以貫之地踐行他的導師遊國恩先生所說:“要搞傳世之作,不要寫酬世之文。”從不投機取巧寫應景文章,且始終堅守自己的學術天地。他讀研時的研究方向是先秦兩漢文學,後來研究範圍擴展到魏晉隋唐文學,從此一輩子腳踏實地、刻苦鑽研,在自己的一畝三分地深耕細作。總覽他講授的課程内容、撰寫的學術論文、出版的學術專著,無不在其研究範圍之内。曾有出版社提出讓他承擔宋詩研究的選題時,他以對宋詩沒有系統深入研究為由婉言拒絕。他曾對我說:“生命有限,知識無窮。‘才成于專而毀于雜',不能把治學的攤子擺得太大,力氣分散勢必一事無成。”

重視文獻與理論相結合是李老師一生追求的學術境界。他從不搞大而無當的空頭理論,而是堅持從曆史文獻出發,主張有一分材料說一分話,重視繼承傳統,主張義理、考據、辭章三者不可偏廢。在考證學方面,他承襲了遊國恩先生的學術血統,在外人看起來寡然無味但實際上最考人學問功底的考據方面用力很深,寫了不少高質量的考證文章。例如《關于陶淵明生平的幾個問題》、《陶淵明的思想分期與陶集詩文系年》、《讀<詩品·宋徵士陶潛>劄記》、《漢武帝之前樂府職能考》、《再論我國“文學的自覺時代”——“宋齊說”質疑》、《東晉詩人孫綽考議》、《王羲之生卒年諸說考評》等。

一方面,李老師強調研究中國古代文學,特别是作曆史考證,要盡可能充分占有材料,不厭其多,力求其全。但所謂占有材料,并不是指專門挖掘什麼新奇的材料,更不是主張找人所未見的什麼珍秘材料,而是說要了解這一問題各個方面有關的材料,盡量收集,加以考證。且不能滿足于現成史料,也不能輕信已有的定說,要深入調查,收集一手史料。但材料到手并非萬事大吉,還要爬梳剔抉,鈎玄決疑,抽絲剝繭,辨謬訂正,去僞存真,汰粗留精,删繁就簡,惬心貴當,衡量取舍。

另一方面,李老師又要求我們在宏觀把握和微觀審視的基礎上注重創新。他認為要判定一部論著或一篇論文的學術價值,一是看它引證的材料是否新。所謂“新”,并不一定是新出土,或僅為少數人壟斷的稀世秘藏。比如他常說陳寅恪先生的許多重要論著,其引證材料往往就來自人人都能看到的古籍,隻是從未有人用這些常見書中的材料來說明尚未被人注意的新問題罷了;二是看它有無新的見解。一種啟人靈智的新見解往往是從翔實、新穎的材料中辨析、升華而來,或是受到某種科學的新理論、新思維的啟導而産生。停留在材料的羅列而沒有理論的營構和提升,難免流于瑣碎、遊離,隻能在底層研究的階段徘徊。沒有理論色彩的論著,很難有超拔流俗的卓見和深刻精辟的闡釋,也不可能有俯瞰全面、把握大勢的氣概。所以治學絕不僅僅是“邏輯”“考訂”等等“程序”之事。

對此他言傳身教,身體力行,并取得了驕人的成果。如他在20世紀80年代末首次提出的《中國山水詩史》這一嶄新的研究課題,就是他主張“要提高古典文學研究的現有水平,必須打破陳規,擴大視野,開辟新的蹊徑”的具體實踐。此書被列入廣東省哲學社會科學“七五”科研規劃,并在李老師主持下由七位學者合作撰寫。李老師負責全書總體框架及各編章節提綱的設定、統稿、修改加工和審定工作,并撰寫了該書的《導論》和第一編《山水詩的孕育和形成》、第二編《山水詩的勃興》。此書出版後填補了中國山水詩研究領域的空白,受到學術界的肯定和好評,榮獲“中南地區優秀圖書一等獎”和“廣東省1995年優秀社科成果二等獎”。

李老師非常強調要打牢治學的根基,認為基礎決定高度,而打基礎是個寂寞而漫長的過程,要求我們要甘坐冷闆凳,不僅要有專門知識,在自己的研究範圍内多讀、熟讀作品,對經史百家和曆代詩文了如指掌、爛熟于心,而且要争取成為通才,不僅在文學領域内能觸類旁通,還必須熟練考據、考證、蒐集材料等文史基本功,打牢治學根底。

他常引用孔夫子說“述而不作,信而好古”,告誡我們不要急着發表文章。他說過去很多名師著述并不多,但每篇都很有分量,這就是功夫。而現在有些人太浮躁,今晚才寫完的文章恨不得明早就變成鉛字。他比喻說我們早上起來都要洗洗臉、梳梳頭才出門見人,這不單是衛生習慣,也是一種禮貌。文章也一樣,首先寫作态度要認真,要字斟句酌,仔細推敲,絕不将就,絕不急就,不能蓬頭垢面、錯别字連篇就去見人。

李老師是一位典型的具有中國傳統文人氣質的讀書人,對中華傳統文化養成于心,浸潤于骨,非常注重自身的人文涵養和靈魂的充盈。雖然畢生從事學術研究,許多人有時會發生錯覺,以為他隻精于考據而不解詩賦,但其實他的詩人氣質非常濃厚。他出生在九嶷山麓,自幼深受南楚文化和靈秀山水的熏陶,胸中奔湧着傳統文化的血液,身上孕含着傳統文化的基因。他感情豐富,思維敏銳,素來對舊體詩的寫作饒有興趣,尤擅七絕和七律,退休後還嘗試把楚辭《九歌》譯為五言古詩。他離開教學崗位後,我們師生見面的話題便從論學變為品詩為主。見面時他會把他新近在報刊發表或打印好的詩作給我閱讀,有時還逐句解釋。别後一有新作,他會第一時間用手機短信或電子郵箱發給我分享。我學詩寫詩有心得也樂于向他請教,聽他教誨。

李老師送我留存的部分詩稿

李老師寫詩最為推崇晚唐著名詩人李商隐,認為他是唐代律詩最為成熟的代表。細讀李老師留下的百餘首七律七絕,或詠物感懷,或觀景雜詠,或紀遊懷古,或贈友題畫,題材廣泛,内容充實,感情真摯,意蘊深厚,抒情和表現手法上大量運用比興、寄托和象征的融合,可謂“一代風騷多寄托,十分沉實見精神。”風格的确與文辭清麗、意蘊幽微、深情綿邈而有些詩句意象朦胧、隐晦難懂的李商隐詩作有幾分相似。

2015年李老師患病住院後,我到華僑醫院看望過兩次。起初還沒意識到問題的嚴重性。因為前些年他身體還算健康,并無老态,除了住院做過一次眼睛的白内障手術外,隻是偶爾聽他說起血液有些指标有點問題。所以見面時也隻是簡單地了解了一下病情,讓他好好休息、好好養病,并與他在旁陪護的大女兒互加了微信,以便随時了解病情。

5月12日晚,我收到他大女兒發來的微信,得知他當日已經辭世。頓時悲從中來,欲哭無淚,欲歎無聲。第二天即趕去學校看望師母吳老師,在李老師遺像前焚香叩首……

回想起與他近30年亦師亦友、至深至厚的師生情誼,感念他和藹可親、溫文儒雅的君子之風,我趕在去銀河園向他告别前寫了一首挽詩作為一瓣心香敬獻于靈前,送他遠行:

南來謦欬仰高風,昕夕親炙繼陶公。

凝眸恍見吾師在,頓覺方知精舍空。

解惑聲聲猶繞耳,指迷句句出深衷。

誰複作箋懷詩膽,臨流灑淚聽斷鴻。

與李老師師生情誼近30年,除了對自己秉性愚鈍,辜負了他的培養和期望,沒能繼承他的衣缽跟他在中國古代文學研究的道路上走下去外,有一小事也讓我對他一直心懷愧疚。

李老師曾兩次對我說起他在寫他們家族的族譜序時,得知其祖上李郃為晚唐時湖廣五省第一狀元,也是唐代湖南唯一的狀元——開湘狀元,長于詩賦,曾在我家鄉廣西賀州當過刺史,深得同僚敬重和百姓愛戴,被尊稱為“李賀州”,後官至吏部侍郎,有《李賀州集》存世。囑我回家時去查查縣志,看有沒有什麼詳細記載。但因我每年都是春節期間返鄉,那段時間圖書館閉館,縣志辦放假,始終沒能辦成這件事。現念及此事,猶感遺憾終身,追悔不已。

恩師往已,追仰何及。現每當我從暨大西門出入經過羊城苑11棟時,我仍會情不自禁地擡頭往東方仰望,李老師的音容笑貌常常就在眼前,他仿佛仍然坐在他習慣坐的靠門面窗的單人沙發上,他的舉手投足,他的歡聲笑語,他的一言一行,一切都還是那麼熟悉,那麼親切,那麼難以忘懷……

(寫于2020年8月4日,原題《先生之風 山高水長》,《新三屆》公衆号推送)

暨大太阳集团1088vip中文系名師雲集,讀研期間,兩位導師除了自己給我們親授學業外,也鼓勵我們多向其他的老師請教,轉益多師,吸取學養,所以入學後我們三人還登門一一拜訪了古代文學教研室的湯擎民、艾治平、洪柏昭、王景霓、郭小湄諸位教授,他們都是學養深厚、學問精深、受人尊敬的專家學者。那時沒有電話,無法預約,我們都是在導師處尋得地址在傍晚散步後貿然前往,但他們對不速之客均不以為怪,熱情接待,悉心點撥,諄諄教導,傾囊相授,讓我們滿載而歸。

圖文|李希躍

排版|邊晨越

審核|肖丹

終審|魏霞