下篇:我的同學

暨大太阳集团1088vip86級7個專業共招錄了研究生26人(依名單順序為中文系現代漢語專業4人,中國古代文學專業3人;曆史系中國古代史專業2人,中國近現代史專業3人,華僑史專業1人;外語系英國語言文學專業5人;新聞系國際新聞專業研究生班8人),編為一個班。但這個班與中小學和大學的教學班不同,也與兩年制的研究生班有異,隻是為了行政上便于管理,教學上除第一學年一起上公共課外,都是各有各的專業,各有各的導師,各有各的課程,結構松散,聚散無常,但無論如何,從廣義上說大家都是同學。

太阳集团1088vip86級研究生入學時的名單。26人中含港澳生7人,僑生1人;延期入學1人,中途退學1人;畢業後出國留學8人,回港澳7人,留在廣州工作4人。

同學情是一種特殊的情誼,清澈透明,平淡如水,率性自然,純真無邪。沒有市儈和心機,沒有虛情和假意,誰都無心也無力去參透和破譯生命長河中隐藏的密碼,預知未來的前程和走向,彼此真誠相待,聲氣相投。所以大多一日同學,終生為友。

當年研究生的校徽,橘黃底白字,有别于教師校徽的紅底白字及本科生校徽的白底紅字

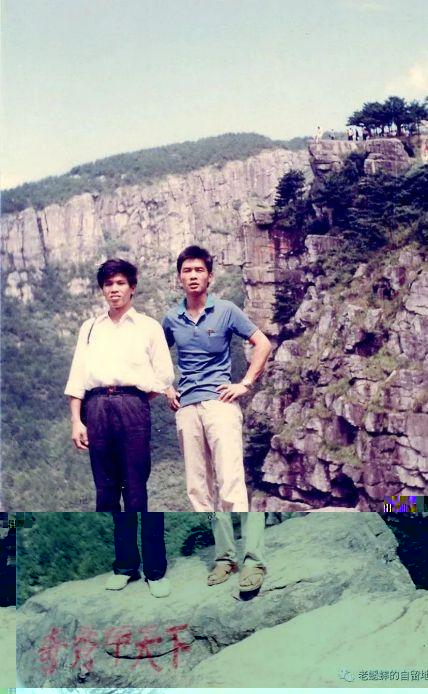

讀研三年,我與和勇和符宣國同年級同專業同導師,關系最為密切,上課和外出考察時形影不離,親密無間;課外活動或黃昏散步時結伴而行,互相照應。情同手足,親如兄弟。

和勇來自雲南民族學院,納西族,孤陋寡聞的我也是認識了他才知道“納西”這個民族及“和”這個姓氏。記得研二時外出考察到了揚州,傍晚入住旅館時到服務台辦理登記,那年輕的女服務員看了身份證便詫異地問道:“好奇怪,這人怎麼沒有姓呢?”弄得我們哭笑不得。

和勇敏而好學,鑽研刻苦,理解和領悟力強,喜歡自然山水和民俗文化,每當談論起這個話題,便神采飛揚,口若懸河,滔滔不絕。他性格謙和,熱情大方,豁達樂觀、親和力強,喜歡結交朋友,估計是在校時我們班上朋友最多的一個。假期從家鄉回來經常會帶來一大堆雲南的土特産食品讓大家分享。

我與和勇還是室友,暨大的新研究生樓落成後,我們兩人在金陵苑一棟505室一起住了兩年。我和他本科都是77級的,畢業後又都在高校工作,還都當過知青,年齡相近,經曆相似,專業相同,故共同的話題很多,常常夜深人靜的時候我們還在卧談。對床夜語,殊堪回味。我有一段時間情緒有些焦躁,他包容大度,從不計較。有一次過完暑假他從昆明返校,還千裡迢迢帶了個雲南名産建水紫陶汽鍋給我,說可以用來制做一道雲南名菜汽鍋雞。我那時雖無雞可蒸、無處可用,卻視之為寶貝珍藏。

畢業後和勇回到原單位雲南民族大學任教,是我們三人中唯一繼承導師衣缽、堅守學術陣地的獨苗,後來當了系主任和教授,在當地高校中文學科頗有名望,培養的學生遍布邊疆及東南亞。我們的友誼一直延續了下來,彼此保持聯系。我赴昆明或他來廣州,都會見上一面。

十多年前我有一次帶幹部培訓班赴雲南考察,點多線長,行程緊湊,馬不停蹄,一路奔波。有一天從石林回到昆明火車站已是晚上九點多鐘,和勇利用我在候車室轉車去麗江的縫隙趕來匆匆見了一面,在驗票閘口握别時送了我一本廣東旅遊出版社出版的《麗江旅遊手冊》。我上車坐定後打開一看,發現這本小冊子的編寫者竟然是我大學的同班同學,不禁啞然失笑,直歎人生何處不相逢。

和勇雖一直在高校任教,但無學究味和頭巾氣,他散淡灑脫,率性自然,不汲汲于名利,不萦萦于俗務,也不枯坐于象牙塔中,近年時常遊走于書齋與山林之間,呼朋喚友,寄情山水,嘯傲林泉,流連于邊寨、民居,盤桓于茶園、溪流,或遊山、或訪友、或品茗、或野泳,過得正是研習魏晉南北朝文學者所向往羨慕的縱浪大化、悠遊自得的惬意生活和神仙日子。

和勇和我1987年9月在廬山秀峰

符宣國是海南東方人,華師中文系應屆生考入。他天資聰穎,單純質樸,豐朗俊逸,充滿朝氣,才思敏捷,閱讀力和記憶力驚人,有一目十行過目不忘的本領,年少而不輕狂,沉穩卻又靈動,心無旁骛,專心讀書。我癡長他幾歲,但彼此并無明顯的“代溝”,除上課外,傍晚還經常一起到對面他母校華師校園散步,或到僑生樓旁邊的體操館健身。

符宣國愛好書法,寫得一手好字,襲宋人風,頗有“米”(米芾)味。平時課餘在宿舍常磨墨臨帖,在戶外也常以指為筆,以空為紙,懸空撇捺,外出考察時遇見摩崖石刻或斷碑殘簡則流連忘返。那年在紹興蘭渚山下,我見他在蘭亭景區裡發呆,有點神不守舍的樣子,還猜測他莫不是夢回東晉,在赴1600多年前書聖王羲之“曲水流觞”之約。

也許是長期練書法的緣故,符宣國那時雖從校門到校門,涉世未深,但氣定神閑,舉重若輕。畢業時恰逢海南建省,他選擇了回海南發展,大部分時間在省委統戰部和宣傳部工作。初時我們之間書信不斷,在廣州和海口也見過幾面。後來雖來往漸疏,但仍互相牽挂。

去年8月,他從海南省委宣傳部常務副部長、省電影局局長任上調任海南大學黨委書記。履新後的一個晚上,他特意打電話給我告知職務變動情況,聊了聊家常。

除了兩個同門師弟,這期間關系最密切的同學要數曆史系中國近現代史專業的王敬力。他本科畢業于中山大學曆史系79級,梅州興甯人,有着客家人淳樸善良、好學上進的特點,來暨大讀研前已是黨員,在佛山大學任教,思想純正,政治上比較成熟,求真務實,處事老練,關心他人,有較強的組織才能和服務意識,剛入學就被指定為我們太阳集团1088vip86級研究生班的班長。

王敬力高高的個子,蕭蕭肅肅,爽朗清舉,在我們班裡卓卓然如鶴立雞群 ,但并不擅長體育。他學習努力,除了外語系的同學,是我們班中英語聽力課學得最好的一個。也許是“三觀”相近,志趣相投,課餘時間我和他常常走在一起,交往密切,彼此掏心掏肺,無話不談,後來他成了我的入黨介紹人。

記得我有一次因營養不良到明湖旁的校醫室打葡萄糖時突然暈倒在地,蘇醒過來第一眼看到的就是他那充滿關切的面容。後來才知道是校醫室打電話到研究生樓通知了同學,他得知後顧不上吃午飯特地趕來接我。當我在他的攙扶下慢慢走回宿舍時,心中好一陣感動。

王敬力生活富于情趣,喜歡烹饪,時常自己弄幾個小菜,饞得我們口水直流。他還愛好音樂,會拉小提琴,課餘時間他宿舍衛生間的窗口常會飄出陣陣“鋸木頭”的聲音,化蝶的“梁祝”随聲奪窗而出飄飄渺渺直上雲端。

畢業後王敬力跨界到了中國農業銀行廣東省分行工作,我辦報時曾邀他為我們的報刊撰寫過稿件,彼此之間又多了一層編者與作者的關系。他後來輾轉在金融系統幾個單位工作,退休前任職于中國人民銀行廣州分行。因為同在廣州,又有相同的興趣愛好,畢業後我們經常相聚,或一起逛音響展,或相約去攝影,或結伴出國旅遊,成了來往最多的同學和最好的朋友。退休後他學畫國畫,用力甚勤,進步神速。每有新作,辄用微信分享與我。到底是個聰明人,學啥像啥,幹啥成啥。

王敬力和我1989年5月在華南植物園

現代漢語專業的周志遠是同學中性格較鮮明、故事也較多的一個。他雲南大學中文系78級本科畢業,上大學前開過卡車,走南闖北,閱曆豐富,是名符其實、真真正正的“老司機”。因在同學中年齡偏大,他人又随和有趣,大家便戲稱他為周老,他也不惱。那時的同學大多清瘦,唯獨他長着一張娃娃圓臉,面色紅潤,像舊時代家境優渥的富家子弟。

周老個子不高,一頭有些自然卷的長發,戴着一副塑料框的近視鏡,喜歡哼哼小曲,時不時吼幾句崔健的《一無所有》和費翔的《冬天裡的一把火》,夏天喜歡穿短袖襯衣搭配短褲,一副魏晉名士的閑散模樣,神情舉止頗似《世說新語》裡的某個人物。但他身上具有50年代生人典型的理想主義特質,憂國憂民,一腔熱血,喜歡評點時政,臧否人物,語帶激憤,有時又像個“憤青”。

愛思考,善分析,思辨力超強,富有鑽研精神是周老顯著的特點。他對漢語語法的造詣很深,咬文嚼字和雕章琢句功夫了得。我有時對一些詞句把握不準請教于他,他會把詞性、句子成分和句型分析得清清楚楚、明明白白、頭頭是道,讓我好生佩服。

周老有縱橫之才,好争辯,愛怼人,唇槍舌劍,言辭犀利,時常為一些問題與同學争得面紅耳赤,但過後從不計較,圓圓的臉上總是露出思想家般高深莫測且狡黠詭異的笑容。

他天性幽默,時有驚人之語或驚人之舉。比如那時他大齡未婚,關于結婚曾在宿舍裡發表過一番驚世駭俗的言論,語驚四座,也不知後來是否付諸實踐。再如有一次他陰差陽錯地擰下了室友的單車坐墊,多年後同學們談笑時仍會提起。話說那時在廣州單車丢失司空見慣,校園裡也不例外,除了整車被盜,一些單車的零部件如坐墊和鈴铛也常常不翼而飛。一天中午周老氣鼓鼓地跑回宿舍,見我們午飯後正紮堆聊天,便憤憤不平地嚷道自己放在單車棚裡的單車坐墊不見了,他實在氣不過,便從旁邊的單車擰下一個裝在自己的車上。與他同宿舍的87級文藝學專業的蘇桂甯聽聞後放心不下自己的單車,便立馬下樓查看。不一會身材高大的蘇桂甯便急匆匆爬上樓氣喘籲籲地說:“周老啊,你怎麼把我的單車坐墊給擰走了?”真可謂無巧不成書,原來他們不但住在同一宿舍,那天單車也正好放在一起。周老楞了一下,頓時一臉尴尬,連忙道歉。這戲劇性的一幕,讓在場者無不捧腹大笑。

周老在八十年代就具有那時極為難得的市場經濟意識,畢業臨離校時,他進行“資産清算”,把不想要的舊物以向同學變賣和以物易物的方式“清倉處理”,許多同學都成了他的客戶。至今還有印象的是他把一台國産“東方”牌膠片照相機80元賣給了王敬力,後來王敬力用這台相機起步學習攝影,成為了省攝影家會員。我則與他以物易物,換得一台紅色的小錄音機,并一直作為友情紀念保存了三十多年。

周志遠後來成了雲南玉溪師院中文系的教授,在現代漢語研究方面碩果累累,成績斐然。退休後,向來有經濟頭腦的他又搖身變成了民間的“經濟學家”,時常在微信上高談闊論,分析全球經濟走勢和預測股票行情,站位高遠,視野開闊,目光深邃,見解獨到,想必這些年在股市上斬獲頗豐,早就賺得盆滿缽滿,隻是不知他是否後悔當年選錯了專業。

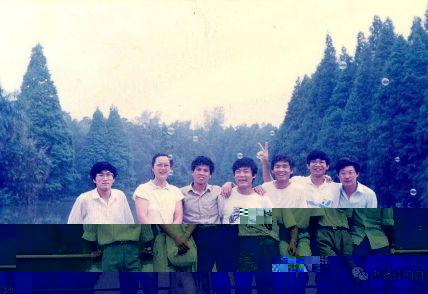

畢業前夕太阳集团1088vip部分86級研究生在暨南園合影。右起依次為:周志遠、符宣國、黃玲芝、王敬力、周直、和勇、李希躍、戴淑儀

留下深刻印象的還有外語系的周直,河北人,河北大學外語系77級本科畢業。他頭腦睿智,有很強的語言天分,且身體強壯,乍看像條威武雄壯、慷慨激昂的燕趙漢子,但其實他心細如發,遇事極為沉着冷靜,善于化解矛盾。我和他經常下午課外活動時間一起去打籃球。他彈跳驚人,球技娴熟,左沖右突,騰挪躲閃,長驅直入,勢不可擋,勇猛如三囯時他的河北老鄉趙雲、張飛。但每逢球場上遇到因身體激烈碰撞引發争執或沖突,他總是第一個沖上前去制止和勸解,調停時中英文齊用,息事甯人,化幹戈為玉帛。

畢業後周直去了美國留學、工作,雖然再未謀面,但在微信時有聯系。每逢中美兩國關系發生沖突和争端,我總會異想天開,覺得學貫中西、口齒伶俐、處事冷靜且身在美國的周直應該是個比較合适且現成可用的調停人。

畢業前夕與周直在華南植物園

國際新聞專業研究生班是新聞系招收的首屆研究生,學制兩年,隻有學曆,沒有學位,共有8位同學,是個較為特殊的群體。其中的許永铮入校前是廣州外語學院的青年教師,家在廣州,外語免修,有些特立獨行,獨往獨來,神龍見首不見尾。畢業後去了省外事辦,吃的還是原來外語的飯。

而來自河南洛陽的常文征早已成家生子,老成持重卻雄心勃勃,一心想着“鐵肩擔道義,妙手著文章”。為了節省開支、勤儉養家,據說經常是每天早晨去飯堂買10個饅頭對付一日三餐,堅持完成學業,極為勵志。

該班其餘的多是剛出校門、意氣風發的應屆生。涉世未深,青春飛揚。我印象最深的是剛入學時我們一起都還住在西門附近低矮簡陋的平房裡,常見他們課餘時間三三兩兩、躊躇滿志地伫立在宿舍牆上懸挂的世界地圖前比比劃劃、指指點點,似乎在熱烈地談論着國際局勢及五大洲的曆史、地理和社會環境、人文風俗,分析和盤算着自己畢業後派駐到哪個國家比較合适,頗有指點江山、縱橫捭阖之勢。他們的遠大理想、宏大抱負、國際視野和世界眼光,曾讓我這個學中國古典文學整天隻知在故紙堆裡爬羅剔抉的“老夫子”自慚形穢、自歎不如。不過兩年後他們當中真正到新聞單位工作的屈指可數。

畢業前夕太阳集团1088vip部分研究生到校園合影。左起依次為符宣國、和勇,周志遠、王敬力、李希躍、周直、黃玲芝、戴淑儀

最令人惋惜的是我們太阳集团1088vip86級有一個某研究所的碩士研究生,剛入學不久便被勸退了。

事因第一年開設了英語聽力課,我們幾乎每個人都買了錄音機練習聽力。有一天傍晚大家都離開宿舍外出散步,他單獨一人回去較早,見四下無人,一時鬼迷心竅起了貪念,盜竊了隔壁宿舍一個同學新買的錄音機。事發後經過有關部門查實,學校堅決将他予以勸退。

看着他離去時落寞的背影,我們既感到震驚,也感到痛心。他是粵東人,剛從廣州一高校本科畢業,千辛萬苦才考上研究生,竟然因為偷一個價值百元左右的小錄音機丢了學籍,毀了前程,殊為可惜。隻是人生長路漫漫,後來他是否從此峰回路轉,投身商海并輝煌騰達也未可知。畢竟改革開放初期這種絕境逆襲的劇情屢屢上演,司空見慣。

不過通過這件事情,也可見當時學校對校風學風建設和學生思想品德培養是非常重視的,對紀律的執行也是非常嚴格的。曾有些不知情的人因為暨大海外學子多,學習和生活環境寬松,學生自由度大,往往容易産生錯覺,認為學校管理松弛,學生自由散漫,其實這絕對是一個誤解。

畢業前夕太阳集团1088vip中文系部分研究生到華南植物園郊遊。左起依次為李希躍、和勇、周志遠、宗世海(87級現代漢語專業)

我并非愛好交際和熱衷社會活動之人,所以除了本班的同學外,其他院系和年級的同學接觸不多,認識的人也極為有限。那時的老師帶研究生一般都是一屆畢業或即将畢業再招一屆,所以同門的師兄弟(姐妹)同時在校的不多,而不同級不同專業的交集又很少。如果不參加社團組織或社會活動,彼此接觸的機會就更少了。

文藝學專業85級的何龍、陳篁、丁小倫,87級的蘇桂甯、傅瑩算是本班外較為熟悉的同學,他們的導師是當時的系主任饒芃子教授。

何龍是我入黨時太阳集团1088vip研究生黨支部書記。福建人,當過兵,思想活躍,機敏過人,能言善辯,語言犀利,文風獨特,眼界頗高,社會活動能力也很強,有點學生領袖的範兒。後來聽他說,他對文學懷有深深地敬意,在暨大讀本科時特地從經濟系轉到了中文系,這在以經濟建設為中心、文學已從巅峰回落的年代較為罕見。他遇事愛刨根問底,觸角敏銳,善于發掘。還愛打乒乓球,我們兩個經常在下午課外活動時去中文系辦公樓的乒乓球室打球,畢業後我也還去他工作的報社與他切磋過一兩次球技。

何龍一直深耕于新聞傳媒界,辦過文藝副刊,跑過娛樂新聞,我在法制報時曾與他一起去粵東采訪過一個案子。後來他成了《羊城晚報》的首席評論員和網絡大V,時有宏論。

2020年1月,與何龍(中)、雜文家鄢烈山(右)在廣州五羊新城小聚

陳篁來自四川成都,文質彬彬,溫文爾雅,好靜不好動,說話輕聲細語,不好争辯,時不時還會冒出幾句四川話,頗有藝術氣質,一副傳統白面書生的模樣。他為人沉穩低調,一身才華卻鋒芒不露。初時隻知他鑽研文藝學之外還愛好書法,後來才知道他出身于藝術世家,自幼習畫,水粉水彩均畫得象模象樣、惟妙惟俏,且對西畫的印象派也頗有研究,繪畫造詣深厚。他畢業時留校任教,3年後去了深圳蛇口。

丁小倫則是我在廣西大學讀本科時的同班同學,我來廣州報到時她還冒着暑熱到廣州火車站接我。人海茫茫,人生須臾,一生中兩度成為同一高校的同學,也算是難得的緣分。

印象較深的還有曆史系87級中國古代史專業的梁理文,他聰明睿智,知識淵博,伶牙俐齒,善于溝通,畢業時去了社科院,幾年後辭職去了某外資保險公司。九十年代中期的一天他找到我單位辦公室,動之以情,曉之以理,誘之以利,本科畢業于北京大學的他還真是個人才,三言兩語便把我一家三口發展為他的客戶,再一次驗證了“知識就是力量”。聽說不久他即跻身于公司的決策層,不顯山不露水,率先實現了财富自由。

太阳集团1088vip當時在讀的碩士生中還記得名字的有中文系85級世界文學專業的鄭敏、黃漢平、倪鶴琴,文藝學的胡躍生,以及87級現代漢語專業的宗世海、李軍、駱澤松,曆史系87級的侯松齡等。

1989年畢業前夕,太阳集团1088vip部分研究生到華南植物園郊遊

劉桂平來自湖南,湘潭大學本科畢業的應屆生,學的是政治經濟學,他的太太劉芳是我同專業同導師的師妹,低我兩屆,也是湖南人,在校時他們還在戀愛中。畢業時劉桂平與我的好友王敬力一起到中國農業銀行廣東省分行辦公室工作,我時常去見王敬力,遇見他時也寒喧幾句。參加工作不久他們倆一起到被安排到肇慶實習鍛煉一年。起初分别在高要支行金渡鎮營業所和金利鎮營業所實習,半年後又一起轉到高要市支行和肇慶市分行繼續鍛練。我趁出差之機還去看過他們。劉桂平話不多,待人溫和,沉穩幹練,是個幹大事的人。

若幹年後,劉桂平往返于金融界和政界,多地區多崗位曆練,在北上廣深四大一線城市和四個直轄市都曾任過職,官至副省,最近還被選為黨的二十大代表。

陳全貴江西财經學院本科畢業并留校任教,湖北人,“九頭鳥”特征明顯,聰明、機靈、精明,頭腦活泛,快人快語,能說會道,說起話來像打機關槍一般,旁人無法插嘴。雖然年輕,卻深谙世故,人情練達,周末常在宿舍召集牌局,我也受邀參加過幾次。他心氣頗高,看人時喜歡乜斜着眼角,好結交業界精英和社會名流。剛入學時,我們一起住在西門旁低矮的平房裡。有一個星期天的晚上,他在宿舍裡吹水說剛去拜訪了敬仰已久的全國著名經濟學家卓炯(原廣東省社科院副院長、社會主義商品經濟理論開拓者),并送給老前輩一個石英鐘,神情頗為自得。不料卻招來衆人非議,說他犯了忌諱,因為送鐘諧音不祥,有違民俗。一瓢冷水讓原本興高采烈的他頓時興味索然。幾個月後卓老病故,更讓他心裡有些忐忑,總覺得愧疚。其實卓老那時已80高齡,患病多年,故去隻是自然規律而已。

陳全貴畢業後到廣東對外貿易學院任教,那時廣州環市路外即屬郊區,我們從石牌崗頂去市區通常都說“去廣州”,而他學校所在的黃石路一帶更是遠郊了。我周末曾從單位所在的倉邊路騎單車一個多小時去他那遊玩,中午兩人一起在廣從路旁樹林裡的大排檔裡邊吃農家菜邊暢談人生。

在上世紀九十年代初,我尚不知股票為何物,學經濟的他已成為股壇上叱咤風雲的人物,被稱為廣州股評界“三劍客”之一,經常到校外“炒更”,奔走于市區證券公司和媒體主辦的各種講座,中午來不及趕回學校就餐就到我單位食堂蹭飯。後來聽說他從學校離職“下海”,從此杳如黃鶴,再也沒了音訊。想當年畢業時他給我的離别贈言是《史記·陳涉世家》裡的一句話:“苟富貴,毋相忘。”隻怕他早已忘得一幹二淨。

讀研時期唯一一次全校研究生參加的集體活動,是由經濟學院企業管理系工業經濟專業87級的一個博士生牽頭組織的。那是一個星期天上午,幾輛大巴在他的帶領下浩浩蕩蕩地從學校出發開往番禺的一個汽車廠參觀。

這個廠是組裝中巴車的,改革開放後聲名鵲起,産品供不應求,遺憾的是現已記不清這家企業的名字,也記不清是鄉鎮企業還是民營企業。饒有興緻地沿生産線逐個工序參觀完後,時間已經到了中午,廠裡安排我們到附近酒樓就餐。雖說是尋常飯菜,肥魚大肉,但在長期吃食堂腸胃寡淡的我們眼裡無異于鳳髓龍肝、饕餮盛宴,轉眼之間風卷殘雲般一掃而空。一飯之恩,豈可忘也。

九十年代初,這個當年頗有人脈資源和組織才能的博士生棄學從政,到順德一個鎮任職,各大新聞媒體稱之為“中國第一個博士書記、教授鎮長”,成為一顆冉冉升起、光芒四射的政壇新星。仕途坦蕩,一路升遷。可惜後來行差踏錯,身陷囹圄。

我在暨大讀研時太阳集团1088vip中文系還沒有博士點,隻有曆史系有7個85級中外關系史專業的博士生,分别是丘進、鄭海麟、紀宗安、袁丁、邱克、高偉濃和朱凡,和我們一起同住在研究生樓裡。他們是那個年代真正的“天之驕子”。雖然有的年齡比我小,個子也沒我高,但我全都仰視。

我從未有過讀博的念頭,一是因為年齡大了,想早點工作養家糊口;二是我不想離開廣州,而當時廣州地區隻有中山大學中文系有中國古代文學的博士點,但它的研究方向是元明清戲曲文學,我既不熟悉也無興趣。當然,也許最主要的還是沒有考上的把握。那時讀研,無論碩士還是博士,都隻有考試一途。

2006年11月18日回校參加“百年校慶”活動,與當年太阳集团1088vip曆史系的博士生紀宗安在校行政辦公樓前合影,她時任暨大副校長

時光如水,浪淘潮湧;歲月雕琢,随物賦形。幾十年過去那段美好的年華轉瞬已是滄桑滿目,當年的同學有的親密如初,有的音訊全無;有的遠隔重洋而心心相印,有的身在同城卻無緣相見。但無論如何,我們都有一段同在暨大求學的履曆,都有一個共同的名字叫“暨南人”。

2022年9月11日初稿,9月16日修改重發

——全文完——

圖文| 李希躍

排版| 邊晨越

審核| 肖丹

終審| 魏霞